商品づくりはつねに、材料ロスとの戦いである。材料費は飲食店の最も大きな費用であり、このムダをできるだけ小さくすることは、飲食店の永遠のテーマといえる。しかし、必要な材料を削るようでは、魅力的なメニューはつくれない。では、どうすれば実現できるのか。

その方法はいくつかあるが、最も基本的な方法は、使用する材料の種類をできるだけ少なくすることだ。できるだけ種類の少ない材料を組み合わせて、できるだけバラエティーに富んだメニュー構成を実現するのである。こういうメニューを少数材料多品ロメニューという。

通常、料理はさまざまな材料の組み合わせでつくられる。数種類の材料しか使わない料理もあるが、10種類以上の材料が必要な料理も少なくない。そのため、飲食店が仕入れる材料の種類はかなりの数にのぼるのが一般的である。

したがって、単純に個々の料理だけを考えてメニューづくりをしていくと、大変な種類の材料を仕入れ、管理しなければならなくなる。そうなれば当然、材料ロスも大きくなっていくし、最終調理の前に行う仕込作業も大変だ。使用材料の種類という観点からメニューを洗い直してみれば、このムダがいかに大きいものかがよくわかるはずである。

さらに考えを進めて、商品自体の完成度とアピールカに着目すれば、使用材料の種類の豊富さが必ずしもメニューの魅力につながっていないということにも気づくだろう。絶対にAという材料を使わなければならないのではなく、BでもCでも代用できる。そういう商品はかなりあるはずなのだ。

もちろん、少数材料多品ロメニューは簡単に実現できるものではない。メニューの改善の積み重ねの中で実現されていくものだ。しかし、つねにその意識をもたなければ絶対に実現できない。日頃から念頭に置いて、各商品の見直しをしていくことが大切だ。

使用材料の種類を絞り込むメリットは、材料ロスをなくすことばかりではない。主要材料を明確にして使用量を大きくすることで、仕入が有利になるということも忘れてはいけない。仕入ロットが大きくなればコストダウンにつながるし、材料自体の品質を高めることにもつながっていく。種類が少なければ当然、材料原価率のコントロールもやりやすくなるわけだ。

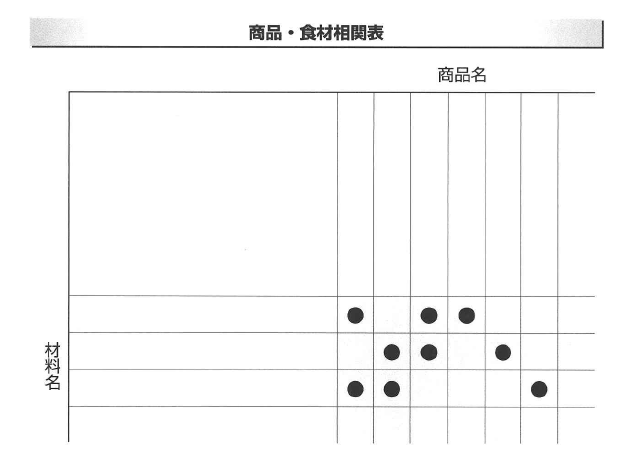

各商品と材料との関係を把握するには「商品・食材相関表」を作成してみるといい。タテ軸に材料名、ヨコ軸に商品を並べて表をつくり、各商品の使用材料のところをチェツクしていくのだ。

こうして表にしてみると、各商品と材料の組み合わせが一目瞭然となる。どの材料の使用頻度が高いのか、低いのかがひと目でわかる。使用頻度の低い材料は頻度の高い材料で代替できることもあるだろうし、必要性が薄ければカットしてもいい。とくに使用頻度の高い材料があれば、それを使って新商品を開発してもいいわけだ。メニューというのは、こういう見直しを繰り返しながら完成度が高まっていくものである。

これからの飲食業が真剣に考えなければならないテーマのひとつが、高齢社会への対応である。高齢社会の問題を大上段に振りかぶって論じる気はない。あくまで飲食店の現実の問題として考えなければいけないテーマということだ。なぜそれほど重要なテーマなのか。それは、これからは高齢者の外食比率がますます一日まっていくだろうと予測されるからである。

核家族化の後に来た高齢社会では、お年寄り夫婦二人だけという、いわゆる老人世帯が確実に増えていく。

これは確かなことだ。ところが、スーパーなどを見てもわかるように、お年寄り二人で食べてちょうどいいボリュームの食品は、総莱以外にはあまりない。とくに生鮮食品は、食べる量の少ない高齢者世帯にとって、かなり割高についてしまっているのが現状だ。

また、年を取ると、食材を買って調理するということ自体が億劫になりがちである。それなら、手軽なところで外食したほうがいい、ということになる。こういっても、ピンとこない人が多いかもしれない。しかし、いまはまだ飲食店のほうが高齢者に対応しされていないため、利用頻度が少ないという言い方もできるのだ。

では、高齢者に好かれるメニューとはどんなメニューだろうか。これは大きく分けて2つの考え方に分かれるだろう。1つは、高齢者向けのメニューを充実させるという考え方。もう1つは、一般的なヘルシー志向への対応をアレンジするという考え方である。

前者の場合は、たとえば魚介や野菜を中心に、油をなるべく使わない調理法でメニューを構成していくことになる。焼き魚や煮魚、野菜の煮物など、いわゆるお袋の味的なメニューである。

後者の場合は、お年寄りだからといつてメニュー幅を狭めずに、カロリーや油分、塩分などをコントロールして対応しようという考え方だ。お年寄りといっても、いまは昔と違って元気一杯である。もちろん、年齢相応に食生活にも注意しているだろうが、たまには外でおいしいものが食べたいと思っても不思議ではない。そして、おいしいものとは、中年だった頃まではよく食べていた料理である。老人だからといつて、病人食のような食事ばかりとる必要はないわけだし、たまに食べるくらいなら健康への影響も心配することはない。肉や揚げ物も食べたい、ということになるわけだ。

そういうニーズに応える場合に大事なことは、まずカロリーなどを十分に考慮して、それを表示などでアピールすることだが、同時に、適度な量を考慮するということだ。

飲食店の「一人前」の量は、昔からいろいろと議論されてきた問題だが、高齢者への対応では、絶対に無視はできない。どんなにヘルシーな料理でも、食べきれないような量で提供するのではお年寄りにやさしいお店とは感じてもらえない。

一般客との違いをどうするのかという問題も絡むが、私はお年寄り向けの量のメニューには、そのことをはっきりと明記すべきだと思う。レディースランチなどと同じに考えればいいのだ。要は、お店の取り組みの姿勢である。まずそこで好感をもたれることが、高齢者に支持されるお店になるための絶対条件である。

いま飲食店は、お客様のヘルシー志向を無視して成功できる時代ではない。「安心」「安全」「健康」は、これからの飲食業の最大のテーマである。

しかし、ヘルシー志向に対応するといっても、実際のメニューづくりの中ではなかなかむずかしいと感じているお店が大半のはずである。

たとえば、若者ならともかく、中年以上のお客様であれば、トンカツや焼肉が健康にいいとはだれも考えない。しかし、現実には、とんかつ店も焼肉店も成立している。なぜなのか。理由は簡単だ。お客様が食べたいと思うからである。

外食はだれにとっても身近なレジャーである。お客様は健康になりたくて飲食店を利用しているわけではない。レジャーにふさわしいおいしさや楽しさがなければ、外食の意味がないのである。

実は、ここにヘルシー志向への対応のポイントがある。業種業態によって一概には言えないが、お客様は病院食のような健康食を求めているのではない。健康に気遣いながら食べたいと思っているのである。つまり、お客様にとっての「ヘルシー感」をどうとらえるかが重要になるわけだ。自店のターゲットは、食と健康のどの部分に最も関心をもっているのか。そこを見極める必要がある。

たとえば、ダイエットが気になる若い女性客なら、まず第一に低カロリーのメニューをほしがる。しかし、同じ年代でも、男性客は反対だ。栄養価が高くボリュームがなければ満足してくれない。また、中年以降の世代は生活習慣病の予防意識が強い。そのため、カロリーを気にするというよりも塩分や油分の取りすぎに注意するようになる。

このように、ひと口にヘルシー感といっても、年齢や性別、職業などでかなりの違いが出てくる。そして、最初にも言ったように、中年男性客もたまにはトンカツや焼肉を食べたいと思っている。若い女性客も同じである。体重を気にしていながら、外食では結構ヘビーなものを食べるものなのだ。

そこで飲食店に求められているのは、単純に「健康食」を提供するということではない。健康に気遣いながら食べるためのお手伝いをするということだ。

たとえば、焼肉店だからといつて肉ばかり売ろうとせずに、野菜やシーフードを豊富に用意する。居酒屋など和の要素の強いお店なら、野菜の煮物や海草類を使ったメニューを揃える、という具合に、「健康」を基本に組み立てれば、メニュー構成だけでもある程度の対応ができるのだ。食材、調理法(油の種類、量)、調味料(塩分)については、安心できるということをアピールすればいい。

客層の幅が狭い場合は、そのターゲットの傾向をつかんで対応すればいいが、幅が広いお店の場合は、やはりある程度の低カロリーを基本にして、おいしく飽きないメニューにすることが大切。

なお、「ヘルシー感」は、メニューのネーミングや彩り、食器の使い方でも大きく変わる。といつて、別にお客様をだまそうというのではない。楽しむための外食なのだから、できるだけ楽しく食べてほしい。そういう配慮がお客様の心を引きつけるのだ。

最近は「リーズナブル」という言葉がよく使われるが、これを誤解しているお店が少なくない。

リーズナブルとは、本来は合理的とか納得できるという意味だが、飲食店で言えば「適正価格」ということになる。ところが、「適正」の意味を忘れて「安ければいい」という考え方に結びつけてしまいがちなのだ。

たしかに、安いということは、飲食店の魅力のひとつである。「安い、うまい、早い」のキャッチフレーズは間違ってはいない。しかし問題なのは、「いくら」をもって「安い」とするかである。たとえば、牛肉を売るということでは同じでも、牛丼チェーンの価格と焼肉店の価格を比較して、どちらが高いか安いかなどといっても始まらない。

ここで大事になるのが「適正価格」ということだ。では、何をもって「適正」とするのか。この発想がないために、安ければいいと短絡してしまうのである。

リーズナブルプライスの基準は、お客様の満足でなければならない。お客様が満足してくれてはじめて、その価格が適正だったことになる。安く売っているからリーズナブルなのではない。いくら安くても、お客様にとっては高いということがある。

カレーを300円で売っているのだから文句はあるまい、と思っているお店もあるだろうが、300円だから繁盛できるとは限らない。なるほど300円は魅力的な価格だ。しかし、食べて満足できなければ、お客様にとってはムダな出費でしかない。この違いを理解することが大切なのだ。300円のカレーが、500円のランチに勝てないなどというのは、いくらでもあるケースである。

もっと高い価格になっても、お客様の感覚は変わらない。たとえば、同じ業種業態の2店のお店があり、A店の客単価は3000円、B店は2000円として考えてみよう。

だれが見てもA店のほうが高いお店だが、A店を利用して満足したお客様は高いとは思わないし、その時点では、B店にすればよかつたなどとは絶対に考えないだろう。それどころか、本当に満足していれば「お値打ちが高いお店」と思うはずだ。当然、次の機会にまた利用する可能性が高い。

一方、B店のほうが安いと思って入ったのに、結局は満足できなかったお客様がいる。このお客様にとっては、2000円でも「高い」と感じるし、三度と利用しないだろう。次は少々高いかなと思っても、A店を利用してみるかもしれない。

これが、外食独特の金銭感覚なのだ。料金を支払う対価として十分に納得できる価値があり、しかも利用動機に対する値頃感のある価格。それがリーズナブルプライスなのである。だから、高くても「安い」場合もあれば、安くても「高い」場合も出てくるわけだ。

もちろん、高くても安く感じるとはいっても、業種業態によつておのずと限度はある。そこはきっちりと線を引かなければならないが、妙に弱気になって無理な低価格にする必要はないということだ。

とにかく、お客様を満足させること。飲食店の仕事はこの一点に尽きる。この商品、サービス、雰囲気なら、お客様はいくらまで許容してくれるのか。そこを突き詰める必要があるわけだが、それにはまず、ターゲットとする客層と利用動機をきつちりと見極めることだ。

商品力を高めるには、品揃えを徹底的に研究してみることが大切だ。言い替えれば、品揃えの「常識」を疑ってかかれ、ということである。

ラーメン店のような単品専門店を別にすると、飲食店は基本的に、複数の品目によってメニューを構成している。 一般にはせいぜい20〜30品日程度のお店が多いが、居酒屋のように100品日以上の品揃えが当たり前、という業種もある。さらに細かく見ていくと、飲食業には業種によって「標準的」な品揃えがあることがわかるはずだ。

問題は、この品揃えの「標準」である。標準があるということは、同業種の飲食店のメニュー構成はどこも似たり寄ったりということになるわけだが、実際、大半の飲食店のメニューは、絵に描いたような「標準」になっている。これで他店との差別化ができるのだろうか。競争力をもてるのだろうか。そこを考えなければいけない。

品揃えが標準的になってしまう最大の理由は、その品揃えによって「業種らしく」見せたいということだ。もちろん、業種らしさというのは長い間の経験則で決まってきたことだ。しかし、それ以上の意味はない。そもそも、業種らしく見せることでお客様が増えるのなら、だれも苦労はしないということになってしまう。

業種らしい商品なら何でも揃っていますというのは、実は自信のなさの裏返しでしかない。同業種の他店にあるメニューがないと不安というのは、自信をもつておすすめできる商品がない、ということなのだ。

また、お客様が何を望んでいるのかがわからないという理由もあるだろう。しかし、競争のシビアないまの飲食店は、ただお店を開いていればお客様が入ってくれるわけではない。お客様は呼び込むものだ。どんなお客様のどんな利用動機に対応するのか。そこをしっかりと突き詰めていれば、他店の真似をする必要はない。自店の特徴を堂々とアピールできるはずである。

たとえば、この商品には絶対の自信があるというのなら、無理してオールラウンドのメニュー構成にする必要などまつたくないわけだ。看板商品、おすすめ商品をフオローする形でメニューを構成すればいいのである。

たしかに、いろいろなメニューを数多く取り揃えているのは、お客様が選ぶ楽しさを提供するため、という考え方もある。しかし、お客様の立場から見れば、何を売り物にしているお店なのかがわからない。要するに、自信のある商品などないお店なのだと映ってしまう。また、メニュー数が豊富すぎて、何を選んだらいいのかわからなくなってしまうという弊害もある。

もちろん、お客様に選ぶ楽しさを提供するというのは、飲食店の大事な付加価値である。しかし、本来あるべき姿は、ただ数ある中から選んでくださいということではない。「当店がおすすめできる商品はこれだけありますから、お好みで選んでください」という明確なアピールになっていなければ、お客様の支持は得られない。選ぶべき価値のある商品が並んでいるからこそ、お客様は選ぶ楽しさを味わうことができるのだ。

結局、売るべき根拠をもたずに業種らしい品揃えをしていても、プラスになることはひとつもない。フリー客なら来てくれるだろうが、目的客、固定客をつくることはむずかしい。なぜなら、お客様にとって選ぶ価値のあるお店ではないからだ。

飲食店が品揃えをするのは、あくまで売上を上げるためである。つまり、お客様に喜んでもらうためであって、お店側がなんとなく安心するためなどではない。「何でもあります」というメニューは、売り物は何もないといっているのと同じなのである。

売りたい商品をいかに確実に売るか。飲食店の基本はこれである。したがって、メニューはそのための戦略を表現したものでなければならない。売りたい商品を際立たせ、なおかつお客様が選ぶ楽しさも満足させる。そのためにいくつかの商品と価格を並べる。それが戦略的品揃えというものだ。

ただし、メニューの品目数自体が問題なのではないということを注意しておこう。多いから悪いとか、少なければいいということではないのだ。要は、その品揃えの各品目に、メニューにのせる明確な根拠があるのかどうかということである。

どんな品揃えでも、全商品がまんべんなく売れるということはあり得ない。自然と売れ筋商品と死に筋商品とに分かれていくものだ。それは仕方のないことだが、死に筋商品をたくさん抱えていれば、そのための材料が過剰在庫になってしまう。ムダな品揃えが多いと、材料ロス発生の確率が高くなるということだ。

また、メニュー品目数が多すぎると、ピーク時に何種類ものオーダーが殺到して対応しきれなくなるというリスクも見逃してはいけない。

オリジナルメニューと聞いて、どんな料理を思い浮かべるだろうか。どこの国の料理かわからないような、奇妙キテレツな料理だろうか。いや、そんなことはないだろう。

たいていの人が思い浮かべるのは、それほど「変わった」料理ではないはずだ。たとえば、ラーメンならスープや麺、チャーシューに凝っているといったことくらいではないだろうか。しかし、それこそが個性なのだ。常識的な料理に何か光る工夫がほどこしてある商品。それがオリジナルメニューである。

たとえば、いまは定番のメニューになっている和風スパゲッティーも、商品化されたときは大きな驚きをもって迎えられたものだった。なぜ驚かれたのか。洋のメニューであるスパゲッティーに和の素材を使うという発想が飛び抜けていたからである。まさに常識をくつがえす工夫だったわけだ。

いまのお客様は外食に慣れているため、ありきたりの商品では満足してくれない。そこでオリジナルメニューが求められるわけだ。しかし、誤解してはいけないのは、お客様は見たこともないような珍味を求めているわけではないということだ。

食というのは基本的に保守的なものである。お客様に広く支持してもらうには、個性と同時に、安心感がなければならない。安心感のある料理とは、自分が知っている料理の範囲内、あるいは延長線上にある料理である。

つまり、ベースはあくまで、前からある料理でいいということだ。そこに独自の工夫を加えることで個性が生まれる。しかも、より大きなヒツトにするには、よリポピュラーなメニューのほうが適している。オリジナルラーメンが次々に進化をとげてブームを維持しているのは、ベースがだれでも知っているラーメンだからなのである。

前置きが少し長くなったが、オリジナルメニューを開発するには、まずこういう意識をしっかりともつことが大切だ。開発したくてもできないというのは、要するにむずかしく考えすぎているからなのだ。もっと単純な、身近なところで、発想の面白さを追求してみるべきである。

次に、オリジナルメニューの開発手法を具体的に挙げてみよう。

①盛りつけを工夫する

②調味料やスパイス類の種類や配合の仕方を工夫する

③食材の組み合わせを変えてみる

④調理法、または調理法の組み合わせを変えてみる

⑤独自の食材を使用する⑤独自の食材を使用する

こうして見ると、オリジナルといっても、そんなにむずかしいことではないということが実感できるはずだ。

さて、この開発手法は、①から⑤に向かうほどお客様に対するアピールカが強くなるが、同時に、技術的な難易度も高くなる。たとえば、①の盛りつけの工夫など、努力しているお店が少ないだけで、実際にはだれでもできることだ。少なくとも、③までの段階なら、すぐにでも実践可能な手法である。

また、商品開発といっても、調理技術を競うコンテストに出場するわけではない。技術はもちろん大切だが、お客様へのアピールということでは、むしろ発想の仕方、アイデアがものをいうことが多いものだ。

たとえば、炒める調理を煮る、焼く調理に変えてみるというのは、とくに高度な調理技術がなくてもできることだが、これは④の手法である。言い替えれば、いまある料理をアレンジするアイデアが開発の基本になるということだ。

こういう発想の仕方を武器にするのに私がおすすめしているのが、人間の五感をヒントにする開発だ。言うまでもなく五感とは、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚の5つの感覚のことである。

料理というと、どうしても味の面ばかりがクローズアツプされがちだ。おいしさ第一主義である。もちろん、おいしさは絶対に必要だ。しかし、お客様はそれだけで満足するとは限らない。レジャーとしての外食ではむしろ、おいしく、しかも楽しい、面白い料理が求められている。

たとえば、自分の手で巻いて食べさせる生春巻きは、触覚へのアピールで楽しさを表現している。時代にかかわらず焼肉の人気が高いのは、ジュージューと肉の焼けるシズル感やにおいが、お客様の視覚、聴覚、嗅覚にアピールするためだ。春巻きにしろ焼肉にしろ、調理師が作って提供したほうが味としてはおいしいかもしれない。しかし、お客様にとっては、自分で調理するという感覚のほうが満足感を味わえるわけだ。

オリジナルメニューの開発で大事なのは、料理でございますなどと生真面目に考えすぎないことだ。遊び心を生かすことである。アイデアというのは、正攻法からは生まれにくい。ちょっとした思いつきが大ヒットを生むものなのである。

飲食店の商品の魅力は付加価値にあるが、この付加価値を言い替えれば、他店との違いということになる。要するに、お客様に「あのお店でしか食べられない」と思わせる商品である。そう思うからこそ、お客様は目当てのお店までわざわざ食べに行く。これが繁盛店のパワーである。

他のお店では食べられない、そのお店ならではの商品。お客様が本当に求めているのは、そういう明確なオリジナリティーのある商品である。お客様にとって、どこのお店でも大差がないようなありきたりの商品では、わざわざ出かける必要はない。いつまでたっても繁盛できないお店とは、お客様にそう思われているお店なのである。

もう一度言おう。あのお店でしか食べられない。これこそが、本来あるべき飲食店の商品の付加価値である。だから、お店の存在感を強烈にアピールする。飲食業の成功は、飲食店の最も大きな付加価値である商品の、オリジナリティーの追求から始まるのだ。

たとえば、ブームと熾烈な競争が続くラーメンを考えてみよう。ラーメンは最もポピュラーなメニューのひとつだ。だから、ラーメン店ならいくらでもある。しかし、本当に繁盛しているのは、ほんのひと握りのお店だけである。

どうしてこれほどの差がつくのかといえば、繁盛できない大半のお店のラーメンには個性がないからだ。わざわざ食べに行く価値がないと思われているから、繁盛できない。一方、繁盛ラーメン店のラーメンには、だれの目にも明らかな個性がある。そして、お客様は他のお店では食べられない、個性の強烈なラーメンを食べたいと思っている。それだけのことなのである。

実はポピュラーなメニューほど商品の個性がモノをいうのだ。なぜなら、ポピュラーメニューとは、だれもがふだんから食べる機会が多く、よく知っているメニューだからである。たとえば、ろくに食べたこともないようなフランス料理の話だとしたら、オリジナリティーが云々といわれても、たいていの人はピンとこないだろう。比較のしようがないからだ。

しかし、ふだんから食べなれているメニューなら、自分の好みもはっきりしている。だから、違いがひと日でわかるし、自分の評価もはっきりする。自分の好みに合うから、何度でも食べたくなるわけだ。

ラーメン店の場合は、ほとんどが単品商売だから、オリジナルラーメンだけで勝負することができるが、一般の飲食店の場合はそうはいかない。お客様の多様なニーズに応えるには、ある程度の品揃えが必要だ。

しかし、品揃えの中のわずか1品目だけでもいいのだ。魅力あるオリジナル商品があれば、それが看板商品となってお客様を引き寄せるパワーとなる。その1品だけで、お客様は支持してくれるものだ。

いまは飲食店の数が非常に多い。しかし、本当にそのお店だけの個性を打ち出しているお店は少ない。そして、お客様は外食に慣れているから、昔のように「並」のお店では満足できなくなっている。飲食店の情報はいくらでもあるわけだし、アンテナを張り巡らせてつねに「いいお店」を探している。その結果として、ひと握りの繁盛店にお客様が集中するようになっているのである。

こういう現状をよく考えれば、オリジナルメニューの開発がいかに大切なテーマであるかがよくわかるはずだ。飲食店の経営者であればだれでも、他店との差別化を図りたいと考えているだろう。個性が大切なことくらいはわかつているはずである。ところが、行動が伴わない。たしかに、人間、頭ではわかっていてもなかなか体が動かないものだ。しかし、そんな言い訳をしていても始まらない。成功したければ、オリジナルメニューの開発努力をするしかないのである。

オリジナリティーなどというと、すぐに自分には無理と諦めてしまう人がいるが、そんなことはない。調理技術に自信がないのなら、それなりの方法でやればいい。その方法については次項で説明しよう。大事なのは、自店だけのオリジナリティーを追求するのだという強い気持ちである。

ちなみに、オリジナルメニューは利益を確保しやすい商品でもある。なぜなら、オリジナルメニューの付加価値は、まさにそのオリジナリテイーにあるからだ。

たとえば、ラーメンといえども価格にはかなりの差があるが、安いから人気というわけではない。他店とはまったく違う商品であれば、お客様は比較のしようがないのである。

一般に、商品の魅力を高める方法は原価をかけることと思われているが、原価をかければ当然、利益は少なくなる。薄利多売というわけだが、 一般の小さなお店でそんなにたくさん売れるわけもない。これが、そこそこ売れても儲からないというジレンマだ。

しかし、オリジナリティーという魅力があれば、ことさらに原価をかける必要はない。つまり、オリジナルメニューとは、適正な利益を確保しやすい商品でもあるわけだ。

ひと口に飲食店といっても、実にさまざまなお店がある。どの業種業態のお店をやろうと、それは経営者の自由である。しかし、成功しやすいかどうかとなると、話は別だ。なぜなら、立地によってお客様のニーズが違ってくるからである。

たとえば、都心で繁盛しているカフェやレストランのコピーを、そのまま地方の小さな町に持って行って失敗するというケースがよくある。失敗して当然だ。そういうお店に対するニーズがほとんどない立地で、成功できるはずがないのである。

お客様とお店の関係は、つねに需要と供給の関係にある。いくら供給しようとしても、それに対する需要がなければ売れないということだ。経営者の思い込みは、飲食店の最も陥りやすい落とし穴である。この商品は絶対においしい、すばらしい、だから絶対に売れると思い込む。こういう経営者はいくらでもいるものだ。だから、売れないお店が多いということになる。

自店の商品に自信をもつことはすばらしいことだ。事実おいしいのかもしれない。しかし、飲食店の商品である以上は、売れなければ意味がない。逆に言えば、食べたいと思ってくれるお客様がいない商品など、自己満足以外の何の意味もないということなのだ。

おいしいから絶対に売れるという思い込みは、技術に自信のある調理師出身の経営者によく見られる傾向だが、最悪なのは、お客様が入らないのは自分のつくる料理のよさがわからないからだと思ってしまうケースだ。お客様を馬鹿にしているつもりで、実は自分で自分の首を締めているだけなのである。

本来、飲食店の商品とは、つねにお客様のニーズは何かを追求した結果でなければならない。この追求がおろそかだと、いくらいいお店を作っても成功できない。なぜなら、経営者にとっては「いいお店」であっても、お客様にとってはただの必要のないお店でしかないからだ。

お客様は、自分の要求を満たしてくれるお店しか利用しない。だからお店を選ぶのである。それなら、どんな商品が求められているのか、飲食店はもっと真剣に考えなければいけないはずだ。

お客様のニーズは立地によって変わる。また、客層によっても違ってくる。したがって、商品づくりに当たってはまず、商圏内にどんなニーズがあるのかを的確につかむ必要がある。オープン準備のときに商圏調査をしなければいけないのはそのためだ。

立地条件は、単純に商圏内人口が多ければいいということではない。自分の考えているお店がこの立地で成り立つのかどうか。つまり、自店の商品を支持してくれるお客様(客層)が十分に見込めるのかどうかということ。大事なのはそこである。

だから、商圏内の競合店調査も重要になるわけだ。競合店とは、自店と同業態のお店のことだが、競合店が何店か繁盛しているようなら、少なくとも自店のターゲットとするニーズは十分に存在していることになる。

ただし、競合店が繁盛していれば自店も繁盛できるということではない。それはニーズがあるという証明でしかない。繁盛を引き寄せるのは、そのニーズに合致した強力な商品力なのである。

当たり前のことだが、飲食店の看板は商品である。もちろん、飲食店の価値は商品だけでなく、サービス、雰囲気も合わせたトータルな付加価値で決まる。しかし、第一の売り物はあくまで商品なのだ。

ところが、多くの飲食店はこのことがまるでわかっていない。どうしてそう言えるのかといえば、理由は簡単だ。多くのお店が、自店の商品力のなさを何とも思っていないからである。何の魅力もない商品を漫然と売っているだけだ。

なるほど、そういうお店に言わせれば、メニュー表にのせていれば、それがうちの商品、売り物だ、ということになるのだろう。しかし、お店側の自己満足や弁解など、それこそ何の役にも立たない。飲食店として営業している以上、お客様に認めてもらえなければ意味がない。お客様が魅力ある商品と感じてくれなければ、商品価値はゼロに等しい。当たり前のことである。

また、たしかにいまのお客様は、たんに空腹を満たすだけの目的で飲食店を利用しているわけではない。

お客様の本当の目的は、食事を通して豊かで楽しい時間をすごすことだ。つまり、外食のレジャー化である。

だからこそ、商品ばかりでなく接客サービスや雰囲気のレベルアップが不可欠なわけだ。しかし、それでもお客様を納得させる最大の不可価値は商品なのである。料理に魅力があるからこそ、そのお店での食事が楽しくなるし、豊かな気分も味わえる。逆に、料理がまずかったらどうか。どんなにサービス態度がよくて雰囲気も立派だったとしても、満足感は得られない。

よく「料理さえよければもっといいお店なのにね」というお客様の話を耳にすることがあると思うが、そういうお店が繁盛できたためしはない。カフェなど流行のスタイルのお店で一時的に繁盛できたとしても、結局は長続きしない。

いまは昔と違って、そこそこおいしいことなど当たり前の時代である。一定レベル以上の味であることは、飲食店としての最低の条件と思われている。だれがそう思っているのかというと、お客様である。

もうひとつ、商品力とはたんなる味だけの問題ではないということを、しっかりと理解してほしい。要するに価格である。

お値打ち感というのは、味と価格のバランスがとれていてはじめて成り立つ価値だ。こんなにおいしいのに、こんなに安い。これが究極のお値打ちである。そして、多くのお客様に支持してもらうためには、多くのお客様が買いやすい価格に設定することが鉄則だ。

いくらおいしいという自信があっても、お客様に高いと思われたら利用してもらえない。つまり、同業態の他店と比較してどうかということも、考慮に入れなければならないわけだ。味と価格。この2つの面で他店との競争力をもってはじめて、商品力があるといえるのである。

繰り返すが、飲食店の看板はあくまで商品である。商品あっての飲食店なのだ。適正な価格で、お客様に「あのお店でしか食べられない」と思わせるパワーをもつことが、繁盛の最大の武器なのである。飲食店で成功したいと思うのなら、何よりもまず商品力をつける努力を惜しまないことだ。

これからの飲食店は、女性客をどれだけ取り込むことができるかということが、成功のための大きなポイントになっていく。女性客に嫌われるようなお店では、明るい未来はないといっていいだろう。

女性客を取り込んで成功している例として第一に挙げられるのは居酒屋だ。昔は居酒屋といえば、酔っ払いの巣窟みたいなイメージが強く、飲食店としても格下に見られる傾向があった。それがこれだけの市民権を得たのは、10数年前の居酒屋チェーンによる一大ブーム以来、女性客が安心して利用できるお店に変身したからである。

また、ラーメン店も大変身を遂げつつある業種である。「汚い店ほどおいしい」などとウソぶいていられたのは、もう昔の話だ。いまはオシャレをした若い女性客が入りにくいようでは、成功などおぼつかなくなっている。立ち食いのそば。うどんや牛丼などのチェーンも、かつては男性客中心だったものだが、最近は店舗をクリーンでライトなイメージにし、明るい雰囲気にすることで、若い女性客を取り込んでいる。

女性客に好かれることがなぜ大切なのか。簡単に言えば、客数がぐんと増えるからだ。女性客の集まるお店には男性客も寄ってくるが、通常その逆はない。どうしてこうなるのかというと、女性客が入りやすいということは、雰囲気のいいお店の証拠だからだ。

だから、だれもが安心して利用できる。つまり、女性客に好かれるということは、幅広い客層に好かれるための条件ということになる。

また、女性客はお値打ち感に敏感で、お店選びの評価も男性客に比べて非常にシビアではあるが、その一方で、自分だけのお店、自分の行きつけのお店をもちたがる傾向が強い。したがって、固定客になりやすいわけだが、消費単価も意外と高いという魅力もある。

さらに、女性客には飲食店利用の主導権がある場合が多い、ということも無視できない。たとえば、住宅地立地のお店などはその最たる例だ。この立地では、主婦層を中心とする女性客に嫌われたら、まず繁盛はできない。他の立地の場合でも、カップル客などの場合は、やはり女性のほうにお店を決める主導権があるといっていいだろう。

ただ、実は女性客に好かれるお店になるといっても、特別なことは何もない。もちろん、女性客が好みそうな料理やドリンクを導入する必要があるのは言うまでもないが、とくに女性客中心に絞り込む場合以外は、特殊な条件などないのである。

いちばん大切なことはセンスのよさと磨き上げた清潔感だが、そんなことは成功をめざす飲食店として当たり前のことにすぎない。また、女性客は「大事にされたい」という思いが強いから、ハートをつかむには、公平でしかも配慮の行き届いた「愛」のあるサービスが不可欠になる。しかし、これもまた、だれからも評価されるお店になるための必須条件である。

雰囲気づくりとしてはセンスが必要といったが、明るくシンプルな内装デザインがいいだろう。流行を取り入れることも大切だが、すぐに飽きられるような要素はやめておいたほうが無難である。むしろ、調度類や置物、小物類など、ちょっとしたところにセンスのよさを表現したい。

学業のかたわら、18歳から飲食店で働きながら実践的な飲食業を学び、23~25歳で6店舗の飲食店経営を手掛け、超繁盛化。赤字店の1ヶ月での黒字化など奇跡を起こし注目を集める。 26歳の時、実践的な「飲食コンサルタント」として独立。個性的な店、地域一番店を目指し、情熱ある現場直接指導に力を注ぎ、 全国の飲食店3000店舗以上を指導。指導歴日本一のフードコンサルタントとして数多くの難問を解決。不振店を繁盛店へと生まれ変わらせる手腕は業界屈指のリーダーとして国内外で高く評価されている。

©2019. コロンブスのたまご All rights reserved.