店長にとっての最大のテーマは、いかにたくさんのお客に支持されるお店にするか、ということだ。そのためには、トップの思想、経営方針を、部下を通じてお店のなかに具現しなければならない。このことは、本書のなかで何度も繰り返してきた。

しかし、実際の営業は部下がするのだ。肝心なのはここである。つまり、部下を訓練し、適切な人員配置をおこなう技術が店長にとって必須の技術であることはいうまでもないが、何よりも大事なのは、部下の意欲をかきたてる技術なのである。店長のマネジメント技術は、ここに集約されるといってもいい。

では、どうすれば部下はヤル気になるのか、ひとことでいえば、確固としたビジョンが示せることが、その最大の条件である。

ビジョンとは将来の見通し、未来像である。たんなる夢や予定ではない。何年か後にこういう姿になっているという、具体的な計画だ。人間が仕事に意欲をもって取り組めるのは、このビジョンが明確なときである。

よく先のことなどわからない、という人がいるが、そういう人が真剣に仕事に取り組んでいることは、まずあり得ない。いまが大事だ、などというかもしれないが、実際は場当たり的な仕事になっている。どうなりたいのかという、日標も計画もないのだから、当然である。目標がなければ、成長もしない。

これはお店=会社も同じである。企業にとって経営理念と長期的戦略が大切なのは、それなくしてビジョンをもてないからだ。五年後、卜年後にどんな会社になりたいのか、という具体的な目標がなければ、お店の将来像など見えてこない。そんなお店では、あなただって本当のヤル気は起きないはずだ。こんなお店に勤めていていいのだろうか、自分の将来はどうなるのだろう、と不安に駆られるに違いない。ビジョンのないお店では、部下も不安になっているのだ。

ところで、経営理念や長期経営計画で「従業員の幸せを築く」と謳っている会社が少なくない。もちろん、人間として従業員の幸せを願うのは当たり前のことである。あなたも国には出さなくても、同じ思いだろう。

しかし、ひと口に、幸せといっても、その条件は人それぞれである。そこで、会社として最低限実現してあげることのできる、また実現しなければならない「幸せ」を考えてみよう。というより、むしろ「幸せ」のための条件といったほうが適切かもしれないが、それは待遇改善である。

待遇にもいろいろな要素があるが、一般には、給与、労働時間、福利厚生、そして労働環境の四つが主な要素とされている。では、これらを改善するには何が必要かというと、それはおカネである。

従業員に十分な待遇を与え続けていくには、会社におカネがなければならない。そのためにはまず、お店が繁盛するとともに十分な収益性をもち、なおかつ会社としての安定性と成長性を有していなければならない。そして、その繁盛を実現するパワーの源は、ほかならぬ従業員なのである。

もちろん、会社としての財務戦略の裏付けがなければ成り立たないわけだが、ここで大事なことは、みなの幸せを実現するためのビジョンがあるということ、そして、そのビジョンをあなたが、部下に語ることができるかということなのだ。

店長に強いリーダーシップが求められるが、リーダーシップとは、たんに部下に命令し、動かすことだけではない。部下に信頼されてはじめて、本当のリーダーシップが確立されるのだ。そしてその信頼感が生まれるのは、部下が、自分たちが幸せになれるという確信をもてるときである。

もちろん、会社としてのビジョンは、トップが策定するものだ。しかし、それを現場の人たちに直接語りかけることができるのは、店長だけである。

「食文化」などというと、「そんな大げさな」と馬鹿にする人がいる。また、「ただの客商売をやっているだけで、そんな高尚なことには縁がない」などと妙に卑下する人もいる。私は別に「高尚な」話をして気どりたいのではない。

ただ、当たり前のことを当たり前に理解して、自分たちの仕事に誇りと自信をもってほしいと思っているだけなのだ。大袈裟とか高尚とか思うのは、文化がビジネスとは無縁のものだと考えているからだろう。しかし、実はそんなことはない。

たとえば、京料理といえば、たいていの人は食文化という言葉にふさわしいという。千年の都の料理であり、家庭料理や懐石料理、精進料理といった、日本古来の料理の伝統が継承されているからだ。しかし、京料理が今日まで発展してきたのは、料理屋という商売があったからである。パトロンのためだけの料理だったとしたら、いまの京料理はなかったはずだ。ビジネスとしての厳しさをお客が求め、お店がそれに応えようと努力してきた結果が、今日の京料理なのだ。

しかし、誤解してはいけない。高級だから文化なのではない。たとえば、同じ一示都でも、庶民の食べるおばんざいや漬け物といった伝統文化がある。

一方、外国の料理を消化吸収して独特の料理に仕立て上げるのも、日本人の得意とするところだ。身近なところでいえば、ラーメンやカレーがそうである。キャベツの千切りを添えたトンカツも日本独特の料理であり、日本ならではの食文化を形成している。そういっても別に異論はないはずである。

日本のほとんどの料理は、料理屋とか屋台といった飲食店を通して継承され、発展してきた。家庭料理というジャンルもあるが、大半の料理は飲食業=食べ物屋というビジネスなしには継承されなかった。それは、プロの料理だからである。プロの技術が料理を発展させてきたことを否定する人はいないだろう。

ところで、発展してきたのは料理ばかりではない。

サービス業としての成長も、食文化を語るうえで不可欠な点である。誤解を恐れずにいえば、私は、文化とは人びとの幸福をつくり出していくものだと思っている。文化と聞くとすぐに「高尚」なイメージを連想するのは、それが非日常的なものだと決めつけているからだろうが、私にいわせれば、少なくとも食文化は、たんなる飾りものではない。

それがない人びとの幸福感が満たされないもの、と考えている。そしてその幸福感は、たんに料理を食べるだけでは満たされない。飲食業がQSCの三拍子のそろった総合付加価値業でなければならないのは、そのためである。

ただ空腹を満たすだけなら、ほとんどの飲食店は必要がない。少なくとも接客サービスをする必要はない。

サービスの必要があるのは、お客が楽しさとか豊かさといった情緒的満足を求めているからだ。こういうお客のユーズと、それに応えようとするレストランとが合致して、いまの日本の食文化を形づくっているのではないだろうか。そして、それができるのはビジネスという前提があるからである。

いま、家庭料理の伝統はどんどん崩壊しているという。男の料理がはやる一方で、包丁もまともに使えない女性が増えているという。懐かしいお袋の味がどんどん姿を消していくのは忍びないことだが、レストランはなくなることはない。今後、お客のレストランヘの要求はますますシビアになり、さらに人びとの生活に根付いていくに違いない。

レストランで働くということは、日本の食文化の一端を担うということなのだ。飲食業の素晴らしさについては先に詳しく書いたから、ここでは繰り返さないが、この食文化の担い手ということを、しっかりと胸

他店見学の目的は、繁盛事例をつぶさに観察して、その繁盛の要因を探り、他店の智恵や長所を学ぶことで、自店の欠点や弱点を解決し、より高いレベルのお店にしていくことだ。

繁盛の要因はいろいろある。商品の品質や個性、価格設定の巧みさ、お客の心をつかむサービス、居心地のよい内装やインテリア、等々。もちろん繁盛店といっても、ひとつのお店がこれらすべての要件を満たしているというわけではない。せいぜい一つか二つの要件で抜きん出ているというのが、ふつうである。

しかし、それだけでも立派に、繁盛はできる。たとえば、サービスや内装は平均点だが、商品力があり、かつお値打ちな価格で人気を得ているお店もある。反対に、商品はこれといった特徴もないのに、サービスと雰囲気づくりで千客万来というお店もある。

人気があるというのは、お客のハートをつかんでいるということだ。そのパワーの秘密は何なのか。どうすれば自店も、そのパワーをもつことができるのか

――店長にはつねに、この発想がなければならない。

他店見学はまず、できるだけ多くの事例を見て回ることが大切である。場数を踏まないことには的確な観察眼は養われないし、客観的なデータにはならない。たとえば、おいしい、まずいというのは、基本的には個人の主観である。しかし、自分の好みで他店の味を判断しているようでは、とてもプロとはいえない。

たくさんのお客に支持される商品の品質レベルという、客観的な尺度を明確にもってはじめて、飲食業のプロといえるのだ。

そういう客観性をもつには、品質レベルの高いお店での、食べる体験を積むことだ。また、同じお店ばかりではなく、いろいろな味を体験しなければならない。これを「舌を鍛える」という。

味ばかりではない。他店見学では、この客観的な視点が何より重要なのだ。主観の色メガネで見ても、そのお店のコンセプトは見えてこない。

「好きこそものの上手なれ」というが、まさにそのとおり。飲食業では、まず食べるのが何よりも好きだということ。それが本当のプロヘの第一歩になる。食べることが好きなら、いわれなくてもあちこちのお店に食べにいく。そして、価値あるお店をたくさん発見して、その味とサービスのレベルが身についていく。

ところが、飲食店の店長でありながら、ほとんど外食をしないという人が少なくない。たしかに、仕事が忙しいのはわかる。しかし、井の中のカワズ大海を知らずで、自宅とお店を往復しているだけでは、競合店の実力も飲食業界のトレンドも、何も見えてこない。

店長は自店のQSCのレベルを維持していく責任を負っているが、そのQSCとはほかでもない、お客のためのスタンダードなのである。つまり、他店と比較して自店は、お客にとって本当に価値のあるお店なのかと、つねにチェックしていなければならないのだ。

それには、他店見学しかない。業界紙・誌などマスコミの情報も参考になるが、あくまで参考にすぎない。飲食店は自分の日と舌で確認しなければ、絶対に本当の姿は見えてこないのだ。もつともつと、食べることを好きにならなければいけない。身体が疲れていれば、億劫にもなるだろう。

しかし、それが仕事なのだ。話題店や繁盛店、店舗などを回っているうちに、知らず知らずにプロ意識も高まってくるはずだ。そして、たとえ満腹状態でも味の評価は客観的に下せる実力がついてくる。

しかし、他店見学はたんなる食べ歩きツアーではない。最初にいった明確な目的がある。そこで忘れてはならないのは、そのお店の利益構造の観察である。

正確にいえば、繁盛と儲けは違う。いくら繁盛しても=客数が多くても、あまり儲からないお店もあれば、傍目には大して繁盛しているようには見えないのに、しっかりと利益を生み出しているお店もある。そして店長が最終的に負う責任は、「利益」である。

お店を見る日が肥えてくれば、店舗の投資コストもだいたい見当がつくようになる。店内で動いている従業員数とその動きを見れば、どの程度のコストで運営されているかもわかる。少ない人数で運営するには、店舗レイアウトにも工夫があるはずだ。

またメニュー表には、そのお店の商品政策のノウハウが隠されている。値付け、価格帯、品目数、調理法や主材料による分類など仔細に読み込む必要がある。

使用頻度の高い材料は何か、コストダウンの方法はどうかを念頭に置いて、仕入れ政策まで推理してみる。おとり商品の仕掛け方や、おすすめメニューのアピールの仕方なども大いに参考になるはずである。

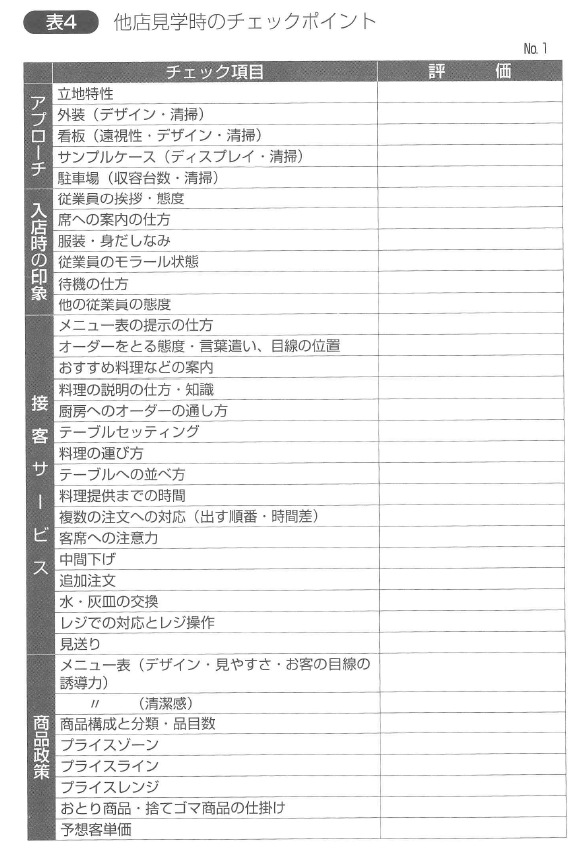

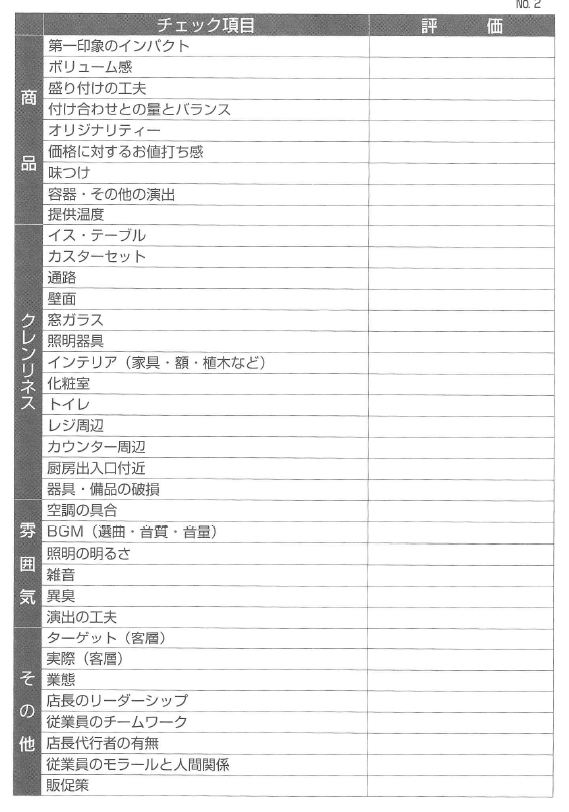

他見見学のチェックポイントをリストとして下記に挙げておいた。ずいぶんたくさんの項目があるように見えるが、プロともなれば自然と、すべてのチェックポイントを押さえているものだ。

一方、他店見学は社員教育にも欠かせない。まず、他店のQSCレベルをお客の立場で感じ取ることからスタートさせるが、さまざまな評価の基準を少しずつ理解していくことで、自店のシステムがなぜそうなっているのかということが、わかってくるようになる。

ただ、新入社員や経験の短い社員の場合は、知識を与えすぎることがかえってマイナスになることが多いので、注意しておきたい。彼らにとっていちばん大切なことは、自分で感じとり、自分で考えるということなのだ。この習慣がしっかりと身についていないと、いわゆる頭デッカチとなってしまい、先入観にとらわれた見方しかできなくなってしまう。

また、たんに「よかった」冒小かった」という評価の仕方では意味がない。どこがどうよく、また悪かったのか、自店と比べてどうなのか、というところまで考えさせてはじめて、有意義な見学になる。その意味で、テーマを絞り込んでおくことも大切である。

一般に、店長はホールの責任者という意識が強い。実際、商品については調理長が絶対の権限をもっているお店もあるが、本来、店長はお店の売上高に責任をもつのだから、当然、商品についても責任を負わなければならない。それにもかかわらず、「ホールの責任者」の意識に縛られやすいのは、調理長との役割分担を誤解しているからだ。

たしかに、コックレスキッチンのお店を除いて、調理長は商品=料理のプロである。そして、店長の毎日の仕事の中心は、接客サービスと雰囲気づくりである。だから、店長がサービスについてのプロ意識をもつのは、当然のことだ。

しかし、忘れてはいけない。飲食業のサービスの原点は、お客に商品を提供することなのだ。なんといっても、商品あっての飲食店なのである。ということは、店長は商品についても、お客に対して責任をもたなければならないわけである。

たとえば、お客から商品についてのクレームが出たとしよう。そのとき店長は「料理については調理長の責任ですから」といって逃げることができるのだろうか。もちろん、そんなことが許されるはずもないのはいうまでもないだろう。

飲食店の売り物は、QSCのトータルな付加価値である。いわば総合商品である。調理長と店長は、その商品をつくりお客に提供し、気分よく食事を楽しんでもらうための作業を分担しているにすぎない。

個人経営の小規模店ではオーナーは店長と調理長を兼任している。しかし、お店の規模が大きくなれば、それは無理である。だから、作業上の役割分担が必要なだけであって、店長の商品についての責任が消えるということにはならないのだ。

店長はたんに、接客サービスのプロであればいいのではない。あくまで飲食業のプロでなければならない。そのためには、豊富な商品知識をもつことが絶対条件である。

最近、調理師見習いとして入社してくる若い人たちに、最初にホールの仕事を経験させるお店が増えてきている。期間は三カ月とか半年とかでそう長くはないが、ともかく、調理場に入る前に接客サービスをやらせるのだ。一部のホテルなどでは、以前から導入されていた教育システムだが、レストランでも実施されるようになってきた。これは素晴らしいことだと思う。

なぜこんなことをさせるのかというと、接客サービスを経験することで、調理はお客あっての仕事なのだという意識が強く植えつけられるからだ。昔から、調理場は「裏方」とされてきたの調理場の奥に引っ込んでいるため、お客からは見えないし、また、調理師はお客を見ない。

そのため、ややもすると調理場の人たちは、お客不在の発想になりがちだった。お客を喜ばせるための仕事という意識がしだいに薄れ、たんなる作業になってしまう傾向があった。そのため、ピーク時などは調理自体も手抜きをするようになるし、盛り付けもいい加減になりやすい。

しかし、サービス要員はそんなデタラメな料理をお客のテーブルに運びたくない。第一にお客に申しわけないと思うし、そんな料理を運ばなければならない自分が情けなくもなる。そういう気持ちを経験させることで、本当の意味でのプロの料理人に育てていこう、というのが、このシステムの考え方である。

そして、この考え方はそっくりそのまま、サービスする側にも当てはまる。素材、その品質、調理法、味つけの特徴、お酒との相性といった商品についての知識が十分になければ、お客に自信をもってすすめることなどできるはずがない。今日の料理はどんな出来ばえかもわからずに、お客のテーブルに運ぶだけというのでは、たんなる「お運びさん」でしかない。少なくとも店長と社員従業員は、十分な商品知識がなければ、サービスマンとして失格である。

そのため、パート・アルバイトも含めた全従業員に、お店の全商品を試食させ、どんな料理なのかを覚えさせる教育システムを取り入れているお店もある。そうすれば、お客に料理について聞かれても、一応のことはその場で説明できる。そこで手に負えなければ、より知識をもっている社員なり店長が代わって説明すればいい、というわけだ。

これもまた素晴らしい教育システムである。

ぜひともあなたのお店でも導入してほしいと思うが、いずれにしろ、店長は少なくとも自店の商品については完璧な商品知識をもつことが要求されるのである。

しかし、より強い店長をめざすのであれば、自店の商品知識だけでは足りない。もっともっといろいろな知識を身につけなければならない。たとえば、世の中には同じメニュー名でも数え切れない種類がある。

素材選びに始まって、調理上の工夫や手間、味付けの加減、隠し味、提供の仕方や演出など、正確にいえばお店によってすべて違う。メニュー名はハンバーグでも、その内容は千差万別である。もちろん、お店のレベルによって取るに足らない商品も多いだろうが、自店の商品と比べて遜色のない商品、もっとすぐれた商品も必ずある。

他店との違いを出してお客を自店に引きつけることを差別化というが、商品はその差別性がもっとも端的にお客に伝わるものだ。自店の個性をもっとも明快にアピールすることができるのが、商品である。

しかし、他店と自店との商品の違いがわからなければ、そのアピールに説得力がない。ただ「当店の料理はおいしい」とか、「他店に負けません」というだけで、どこがどう違うのか、という点が欠けていては、お客を本当に説得することはできない。客観性に欠けるからだ。お店の一方的な自慢話を鵜呑みにしてくれるような気のいいお客は、そういないと知るべきだ。

そもそも、味覚というのは主観的なものだ。その主観にいかに客観性をもたせられるかいここが飲食店の成功のための最大のポイントである。その客観性のある味覚に鍛えるためには、他店見学の回数を重ねるしかないわけだが、同時に、たんなる自分の感覚だけでなく、普遍的な知識としての蓄積もなければならない。

ところで、ふつう商品知識といえば、料理についての知識を指す。よく勉強している人にとっては、その料理が生まれた時代や気候風土といった料理のもつ文化的背景まで含めて、料理の知識である。非常に幅広く、奥行きも深いわけだが、商品知識とは、たんに料理の知識を意味するのではない。なぜなら、何度も述べてきたように飲食業とは、総合付加価値業だからである。

たとえば、料理と食器は不可分の関係にある。どんな食器に盛るかで、料理の付加価値は大きく変わる。調度品や絵画、置き物などは、雰囲気づくりの重要な要素=売り物となる。つまり、食器も絵画も商品の一部であり、それらについての知識もまた、料理と同様に商品知識なのである。これは、高級店になればなるほど、大事な知識となる。場合によっては教養といってもさしつかえない。

たとえば高級料亭では、仲居の基礎教養として華道や茶道を教えているところが少なくない。お店内の花はすべて仲居が活け、書画骨童の類についての教育もおこなっている。お客に質問されても恥をかかないようにするためだが、お店の格というのは、こういうところで決まっていくものだ。

高級料亭はちょっと特殊な例だが、商品知識にはこれだけの広がりがあるのだということを、ぜひ心にとめておいてほしい。かりに、あなたのお店に画軸が掛けてあり、そこに漢詩が書いてあったとしたら、その詩の作者や題名、読み方、大意などは、店長として絶対に知っていなければならない商品知識なのである。

では、こういう商品知識はどうすれば身につくのか。結局、あなたの自己啓発に待つしかない。その自己啓発を促し、努力を持続させるのは、あなたのプロ意識である。

従業員教育に教育。訓練・しつけの三つがあることは前述した。実は、店長のマネジメント訓練も一面ではない。マネジメント技術には、経験によって身につく技術と、そうでない技術とがあるからだ。

経験によって身につく技術とは、接客サービスの技術や部下をまとめて戦力化していく技術、顧客管理技術などである。これらの技術は、あなたの長いサービスマンとしての経験によって培われてきたものだ。自分ではそんな意識はなかったかもしれないが、何年にもわたってOJT (職場内訓練)を繰り返してきた成果として、いまのあなたの技術があるわけである。

経験はまた、人格をもつくっていく。お店の顔としてお客に接して恥ずかしくない貫禄は、ある程度の年月をかけなければ備わるものではない。

しかし、昔と違っていまの店長は、そういう経験だけでは務まらない。学習によってしか身につかない管理技術を要求されているからだ。その必須技術の代表的なものが、計数管理である。

飲食店の計数管理技術のうち、これだけはどうしても知っていなければならない技術に関しては、1章を設けて解説した(第3章)。

https://egg-recruit.com/book/category/book-b/book-b-3/

そこで取り上げた技術は、格別むずかしいものではない。計算式もすべて、加減乗降の算数である。慣れていない人には最初、ちょっととっつきにくいかもしれないが、公式を覚えてしまえば、計算自体は簡単なものばかりである。

ところが、実際にこれらの技術を使いこなして経営効率を高めていくことは、意外とむずかしい。一応は頭に入れたつもりでも、いざ実地となるととどまってしまう人が少なくない。身についていないのである。

たとえば、なぜ人時売上高や人時生産性を問題にしなければならないのか、なぜそれらのアップが必要なのか。そのことを本当に理解していないから、とまどってしまうのだ。なぜそれらの管理が重要なのかを、論理的に理解できてはじめて、技術は自分のものになる。仕事の日標を計数に置き替えることによって、現場の作業のどこをどう改善したらいいのかということを、数字でとらえることができるようになるのだ。店長が論理的であれば、部下も会社や店長の示す方針を理解しやすい。そのレベルまでいってはじめて、計数管理と呼ぶことができる。

よく商売は理論どおりにはいかない、といわれる。そういい切る店長も少なくない。たしかに、理論どおりにコトが運ぶのなら、これほどラクなことはない。そうならないから、どこのお店でも店長は苦労しているわけである。飲食店の運営には、不確定の要素がたくさんある。

お客のニーズはどんどん変化していくし、従業員の人材もなかなかツブ揃いとはいかない。そこに「公式」を当てはめてみたところで、どんな意味があるというのか―― これが、大方の店長のホンネではないだろうか。

しかし、そう思うのは結局、それぞれの計数の意味を本当に理解していないからなのだ。たんに公式を暗記するだけなら、小学生でもできる。問題は、そこで出てきた数字をどう評価し、次の行動につなげるかなのである。ここで、経験で身につけたものが生きてくる。出てきた数字が、どこの改善点を指しているのかが判断できるのである。

ものごとを論理的に考えるのと理想論を語るのとは、本質的に違う。理論どおりにいかないと決めつける人は、計数管理を一種の理想論と勘違いしている。

たとえば、基準値とか標準値というのがある。経営書を見ればたいてい、材料費率は何%、人時生産性は何円、という具合に、その数字が示されている。しかし、現実はなかなかそうはいかない。材料費率がかなリオーバーしていたり、人時売上高が標準値よりも低かったりする。しかし、これはある意味で当然のことなのだ。

たとえば、ステーキ専門店のように料理の加工度が低く、素材そのもののよし悪しが商品力を左右する業種の場合は、どうしても材料費率を高く設定せざるを得ない。その代わり、客単価は高いから、利益率は少々低くても利益額は確保できる。反対に、喫茶店のように客単価が低ければ人時売上高も低くなるが、材しかし、もしも利益が出なかったらどうするのか。

また、不確定要素の多い飲食店経営は、いま利益が出ていても、来年の保証はない。

利益が出なくなるということは、店舗運営のどこかに大きな問題点を抱いている証拠である。その問題点を探し出し、具体的な改善策を打つためには、運営状態の自己診断ができることが前提になる。また、一応利益は出ているのだが、本来ならもっと利益が増えてもおかしくない、という場合でも、自己診断ができなければ、利益のタレ流しを続けていくことになる。

これらの自己診断は、計数管理術なしには正確にすることはできない。計数管理は本来、予算達成のためのものだが、問題点の解明と改善にあっても、なくてはならない技術である。そして、この技術だけは、自分で勉強し、理解を深める努力を継続することによってしか、しっかりと身につけることはできないのだ。

ただ、ひとつ注意しておきたいのは、数字に縛られるようになってはいけない、ということだ。もちろん、最終的に利益を確保することが計数管理の目的だが、飲食店の運営は数字がすべてではない。お客とお店の関係は、人間対人間のコミュニケーションなのである。

いくら効率を高めるためといっても、商品やサービスの品質が悪くなるのでは本末転倒だ。飲食店のマネジメントは、物販店とは比較にならないキメ細かさが要求される。経営的判断によっては、数字よりもコミュニケーション要素を優先しなければならないこともある。しかし、結局は、そのほうが売上高は伸びる。お客の支持は、机上の計算だけではつかめないものなのだ。

お店の運営効率を高めるためには、仕事の標準化が不可欠である。それはまた、QSCのスタンダードを守るための必須条件である。

しかし、ここで忘れてはならないことは、働く人たちは人間だということだ。これほどわかり切ったことはないはずなのだが、案外と盲点になりやすい。

お店はひとつの組織体であり、経営者←管理者(店長)←監督者(調理長、店長代行者)← 一般従業員というように階層が分かれているのがぶつうである。よく大企業のサラリーマンを機械の歯車にたとえるが、飲食店のような小さな組織でも事情は変わらない。

一般従業員は、社員、パート・アルバイトともに歯車のひとつとして動いている。基本的マニュアルの手順に従って決められた仕事をする、というのが彼らの役割である。

こういう組織づくりをするのは、それがもっとも費用と効率の論理に合致していると考えられているからだが、こういう組織であることがかえって、従業員の働く意欲を失わせることになりかねない。人間には本質的に、仕事においての自己実現の欲求があるからだ。

もちろん十人十色なのだから、与えられた仕事を決められたとおりにこなして給与をもらえれば、何も文句はないという人もなかにはいるだろう。しかし、私は心理学の学者ではないから断言はできないが、国ではそういっている人でも、内心、「もっと自分の力を試したい」とか「もっと自分の能力を発揮したい」と思っているものだ。

つまり、仕事の分業と標準化を推し進めていけばいくほど、働く人たちに一種の疎外感をもたらすことになる。それがヤル気を失わせてしまうのだ。そして、そういう部下を、「生意気だ」などとけなす店長も少なくないのだが、はっきりいってそういう態度は間違っている。人間であれば当然のことなのだ。

組織が機械的なのは仕方がないの問題は、その動かせない前提のなかで、いかに人間らしく彼らが働けるようにしてあげられるか、ということだ。

誤解のないように断わっておくが、飲食店の仕事が非人間的だなどといっているのでない。ただ、経営者や店長の考え方しだいで、もっと生き生きと働ける職場にすることができるということ、そこを真剣に考えてほしいのだ。

いちばん大事なことは、従業員一人ひとりに「自分もお店の運営に参加しているのだ」という意識をもたせることである。

誰でも自分がお店の一員だ、というくらいの意識はある。しかし、それだけでは積極的に組織に協力しようという意欲にまでは高まらない。自分の考え方や力がお店をよくしている、という充実感があってこそ、チームワークもよくなるし、仕事の効率も高まるのである。

では、従業員に「参加」意識をもたせるにはどうすればいいのか。まず前提として、店長と従業員の間の強い信頼関係がなければならない。そのうえで、

①知らせるべき情報を的確に知らせること

②自由に提案できる雰囲気をつくる

③任せてよい仕事は部下に任せる

以上の3点が大事なポイントになる。

組織内コミュニケーションの項でも触れたが、店長はお店の最高責任者であり、命令者である。しかし、部下(従業員)が十分にその命令の意図を理解していなければ、笛吹けど踊らず、という結果を招く。また、会社の方針について店長が話すことで、部下の意欲が高まるばかりでなく、知識も増える。これも大事な点である。

たとえば、店長はいつも人時売上高を気にしているが、その人時売上高とはどういうことなのかを知るだけで、毎日の仕事の励みになるものなのだ。同じイベントを実施するにしても、その目的を細かく語ることで、部下は自分の行動目標をより明確に理解できるようになる。

提案が「参加」意識を増大させることは、いうまでもないだろう。ただ、国でいくら「提案しなさい」といっても、それが自由にできる雰囲気がなければ、部下は目を開かない。大事なことは、職場が権威主義に支配されていないことである。

そして、権限の移譲である。よく自分がやったほうが早いからと、何でも自分でやってしまう店長がいるが、店長のこういう行動が部下に疎外感を味わわせてしまうのだ。

もちろん仕事を任せられるように日ごろから訓練しておかなければならないわけだが、逆にいえば、権限を委譲することが訓練の目標になっているべきなのだ。部下は国には出さなくても、「もっと任せてほしい」と思っているのである。

部下の能力は一人ひとり違う。当たり前である。しかし、組織内の仕事とは必ずしも個々の能力だけで決まるものではない。

部下のヤル気はもちろんのこと、店長と部下、そして部下同志の人間関係によって、仕事の成果は大きく違ってくる。

つまり、よく訓練された部下が強い協力関係にあり、かつ店長との信頼関係が確固としていれば、最強のチームを編成できるわけだ。そのチームの要となるのが、一人ひとりの「参加」意識である。

個々の能力が違えば、当然、部下一人ひとりの行動目標は違ってくる。しかし、売上予算達成という最終日標が全員同じであれば、役割分担がスムーズにおこなわれ、相乗効果が発揮される。

チームでは1人プラス1人、イコール2人とは限らない。2人にもなるし1.5人にもなる。そのカギを握っているのが、部下のお店の「経営」に対する「参意識なのである。

あなたのお店には、差別化のいろいろなコンセプトが込められているに違いない。商品の独自性はもちろんのこと、店舗デザインやインテリアなどで個性を演出しているだろうのありきたりの店でないことは、差別化の人事なポイントだ。

しかし、だからといって「代わりばえのしない店」ではないという保証はどこにもない。また、お客というのは飽きやすく、浮気性だ。そのため、つねにお客の目を引きつけるための何らかの手を打っていないと、いつの間にか、お客の視界からはずれてしまう。

お客はほかのお店ではやっていないサービスに、新鮮な驚きと喜びを感じるものだ。そういうお客の心理を突くのが上手な販売促進戦略で、その最も効果的な戦術がイベントである。イベントを実施することで、いつも鮮度の高い楽しさを提供することができる。

イベントは、お客の潜在需要の掘り起こし策でもある。よくあるイベントは、年四回の季節メニュー・フェアだが、これは四季の移り変わりに敏感な日本人の特性を刺激して、来店動機をつくる目的がある。

しかし、来店動機をつくることができるのなら、何も季節メニューだけにこだわることはない。「特別な日」をテーマにすればいい。「特別な日」とは、お祝いの日のことだ。お祝いの日には、暦上の祝祭日と個人的なものとがあるが、いずれにしろ外食ニーズが発生する。すでに顕在化している場合と、潜在的なニーズのまま理もれている場合との違いがあるだけだ。

たとえば、バレンタインデーやホワイトデー、クリスマスは、いまや飲食店を利用するのが当たり前になっているが、誕生日や結婚記念日となると、まだ必ずしも外食とは結びついていない。また、子供の日とか父の日、母の日なども、ニーズの掘り起こしが十分になされていない「特別な日」である。

いずれも、誰でもお祝いする気持ちはあるのだし、実際家庭ではお祝いをしているのだから、きっかけさえ与えてあげれば、きっと利用してくれるはずだ。

ところで、「特別な日」はお祝いなのだから、それぞれのお祝いにふさわしい料理やサービス、雰囲気づくりが大切である。この付加価値が高ければ高いほど、来店動機の喚起はスムーズにいく。

ここで勘違いしてはいけないポイントがある。お客はこの日に限って「安さ」に引かれて来店するのではなく、サイフのひもが緩くなるのである。客層やお店の業種、業態によるのだが、ふつうは少なくとも「安くてつまらない」よりも、「多少高くても楽しい」付加価値を求めている。したがって、商品については思い切ったアイデアを盛り込んだほうが、お客をその気にさせやすい。天フ日ぐらいはちょっとぜいたくをしてもいいだろう」という気分があるからだ。

イベントを成功させるには、とにかく早くお客に知らせることが大切だ。内容はいいのに失敗に終わるケースがよくあるが、第一の原因は告知の遅れである。最低でも一カ月前には告知しなくてはいけない。

そのためには、1年間の計画が固まっていれば理想的で、そうすれば後手に回るような失敗はない。それにイベントを打つには予算が必要だ。その意味でも、計画性がなければうまくいかない。売り上げ計画と連動させながら、いつ、どういう企画を立てれば効果的かを検討するのである。

また、イベントの趣旨によっては、対象者の性別や年齢層を絞り込むことも必要だ。バレンタインデーなら、お店から男性客にハート型のチョコレートをプレゼントするとか、子供の日には小学生以下を対象に、ゲームソフトの抽選会をやる、という具合だ。

①店内のお客の目につく場所数力所にメッセージボードなどを置き、イベント内容を書き出しておく

②顧客リストに基づいて、DM (ダイレクトメール)を出す

③駅前やお店の前でチラシを配る

④お店の外壁に垂れ幕を下げる

⑤お客に口頭で伝える

などがある。イベントの規模によって組み合わせるといい。

なお、イベントはその期間も重要で、短期間すぎては効果が薄い。最低でも二週間単位で、日曜日を二回入れる必要がある。お客もいろいろと忙しい。「来週行こうかと思っていたのに終わっていた」というのでは、かえって裏切り行為に映ってしまう。

とくに、「特別の日」をイベント化するときは、注意してほしい。「特別の日」自体はその日1日しかないわけだが、ズバリ「その日に来てください」といってもそうはいかない、クリスマス・ディナーの設定が、短くても一週間から二週間の期間が一般的なのは、そのためである。

これは、すべての「特別の日」に当てはまる。誕生日ならその月の一カ月間とか、子供の日なら二週間から一カ月間というように、余裕のあるサービス期間を設定することが大事である。なにしろ、この日は間違いなく、一人では来ない。客数が見込めるうえ、新規客の獲得にもつながる。

イベントは、顧客名簿を集めるのにも利用できる。顧客名簿を集めるには、お客に「イベントなどをぜひご案内させていただきたいものですから」などと声をかけ、名刺をもらうのがぶつうだ。女性客など名刺を持たないお客のために、顧客カードを用意しているお店も多いが、最近のお客はプライバシーに対して敏感になっているから、なかなか教えてくれない。

それなら、顧客名簿を集めるためのイベントを打つ手もあるの住所。氏名を書いてもらえるだけの価値のあるイベントである。そして、たとえば顧客カードに記入してくれたら、次回の来店時に10%引きにするとか、もう一度(以上)このお店を使おうと思うから、名簿に載ってもいいと考えるのだ。

「クレーム」の項でも述べたが、ふつうお客は、お店に対して何かしら不満を抱いても、それを国に出して抗議することは少ない。かつては「お店のためになることだから」と、あえて苦言を呈してくれるお客もけっこういたものだが、いまはそういうお客はほとんど期待できないといっていい。そして、そのお客は二度と来店しない、という事実だけが残る。

また、お客の不満は必ずしも抗議ではない。ひとつの提案ということも少なくない。お店の商品を見て、「ここをこうすればもっといいお店になるのに」と思っているお客は意外と多いものだ。

もちろんその場合、お店に対して好意をもってそう思うお客と、そうでないお客とに分かれる。そうでないお客は三度と来店してくれないだろう。しかし、好意をもってくれているお客だからといって、今後も来店してくれる保証はない。お店の欠点を見抜き、それがいっこうに改善されないことに愛想を尽かして、そのお店を見限ってしまうかもしれない。

お客の国から出たクレームなら、何が原因だったのかがわかるから、すぐにも改善策を打てる。しかし、日に見えない、耳に聞こえない苦情や提案は、こちらからそれをすくい上げようとしない限り消えてしまう。

アンケートは、こういう貴重なお客の声に耳を傾けるためのものである。

「お客様あっての当店です」とは、誰もが口にする言葉だが、実際には、それを正直に実践しているお店は少ない。残念なことだが、これが現実である。

そのため、手抜きのない誠実なQSCを実践しているお店は、お客の圧倒的な支持を受けるという、皮肉な結果になっている。飲食店であれば「お客様第一主義」は当たり前のことなのだが、その数が少ないために貴重な存在となってしまっているのだ。少なくともあなたのお店は、その貴重な少数派にならなければならない。

さて、何度もいうようだが、お客が支持してくれるのは、満足してくれているからである。つまり、お店の支持率はお客の満足度で決定される。

この「お客の満足」という評価基準を最優先しようというのが、近年注目され定着してきている「顧客満足度」(Customer Satisfaction)=CSの考え方である。

顧客第一主義の立場に立って顧客の満足度を調査・数値化して客観的に自社を評価・分析する。それによってサービスの質の向上をめざそうというものだ。

CSの手法そのものはアメリカで開発されたものだが、わが国では自動車メーカーやホテル、銀行、航空会社、百貨店などが導入し、経営改革運動に結びつけている。

アメリカではフードサービス業界でも盛んに取り入れられているが、わが国の飲食業界ではまだ端緒についたばかりである。

顧客第一主義は何もいまに始まったことではないが、会社の利益よりもお客の満足度を優先するというところに、この考え方の革命的な意味がある。なぜ優先するのかというと、会社にとっていちばん大事なことは、一時期の利益ではなく会社がいつまでも存続することだからだ。

CSについて説明するのが目的ではないからこのヘんでやめておくが、なぜこれを持ち出したのかというと、お客の満足度と評価ということを、これまで以上に重く、真剣に考えてほしいからである。

店長の仕事は、お店のスタンダードをきっちりと表現し、それを維持していくことだといった。それがお客に満足を提供し、売上高を上げていくための手法だとは、誰もがいうことである。

しかし、スタンダードとは唯一絶対の価値ではない。

たとえば、チェーン店ではよくあることだが、東京で決めたスタンダードをそのまま地方へもっていっても、受け入れてもらえなかったりする。そしてそれは、別の地方でなくとも十分に起こり得ることだ。いわゆるニーズとの不一致である。

経営者はこれがベストだと考えている。店長もそのとおりだと思う。しかしそれは、ごく限られた人間の意見でしかない。それが必ずニーズの大勢と合致するとは限らないのだ。

飲食店の経営は「ほかのお店とは違う」という「こだわり」が土台になっているだけに、どうしても一人よがりが強くなる傾向がある。一定の支持を得ているとなおさら、考え方が独善的に陥りやすい。そのため、最初はほんの小さなものでしかなかったお客のニーズとのズレが、どんどん拡大していきやすいのである。

しかし、お客あっての飲食店なのだ。お客に支持されないこだわりなど意味がない。冷静に、客観的に自店を省て、軌道修正すべきところはすぐにも直す必要がある。お客の声に謙虚に耳を傾けなければいけない。

もちろん、すべての意見を取り入れることなどできない相談だ。

このあたりの取捨選択がむずかしいところなのだが、もっとむずかしいのが、お客の生の声を聞くことである。

お客へのアンケートは、その生の声を聞くために実施する調査である。これは先のCSにおいても重要な管理手法なのだが、一般に、せっかくアンケートを実施しても、ほとんど意味のない結果に終わることが多い。アンケートの方法に問題があるからである。

ぶつうアンケートに答えてくれるお客は、お店に対して好意をもってくれているお客である。そのため、正直な意見や感想を聞きたいと書いても、どうしても誉め言葉が多くなってしまう。クレームと同様、難癖をつけるという行為そのものに抵抗があるからだ。

しかし、本当に聞きたいのはお世辞などではない。お客の音言である。気に入らないこと、腹が立つこと、失望したことなど。そういうお客の期待に応えられなかった自店の欠点こそがアンケートで知るべき第一の客観的事実なのだ。もちろん、お客の立場からの提案も欲しいが、まずはニーズとのズレの修正が先決である。

したがって、三段階や五段階の評価とか、二つないし五つの選択肢から選んでもらうというやり方は最悪なのだ。ほとんどの人は、どっちつかず=普通の真ん中に丸をつける。人間の心理とはそういうものだ。そもそも「普通」という評価を用意すること自体がおかしい。

本当にアンケート=お客の生の声を生かしたいと考えるのなら、「お客の苦言がお店をよくするのだから、遠慮せずに欠点を指摘してほしい」という旨を、お客にはっきりと伝えることが大切だ。

お客が「悪□」を書きやすくするための工夫が、絶対に不可欠なのである。

しかし「自由に悪口を書いてください」といわれても、お客の立場にしてみれば、それが従業員に読まれてしまうのはイヤなものだ。店長や経営者以外には読まれない、という安心感がなければならない。それには鍵付きの投票箱を用意して、レジの前に置くようにするといい。

ところで、アンケートなどお客にとっては迷惑なことである。ドリンク券くらいは提供しなければ、「ちゃんと答えてほしい」というのは無理な話だ。ところが 一般にはこれをきちんと用意しない。だから無意味なアンケートになってしまいがちなのだが、どうせなら、住所、氏名、誕生日なども書いてもらい、顧客名簿にすべきである。しかし、それならそれで、もう少しまともなプレゼントが必要になる。

とにかく「タダ」ではダメなのだ。タダということは、たんにお客を利用するだけのことでしかない。そういう姿勢を国先ばかりの顧客第一主義というのである。

アンケートは必ず集計して、データ化しなければいけない。そして、データには率直に向き合い、改善すべき点と判断したら思い切って変えていく勇気も必要である。

もっともな提案には素早く反応しなければいけない。アンケートを実施したのに何も変わらないというお店が多いのは、それをしないで、ただうなずいて終わってしまうからだ。これほどお客を馬鹿にしていることはないし、また、こういうお店は確実にお客の信頼を失う。

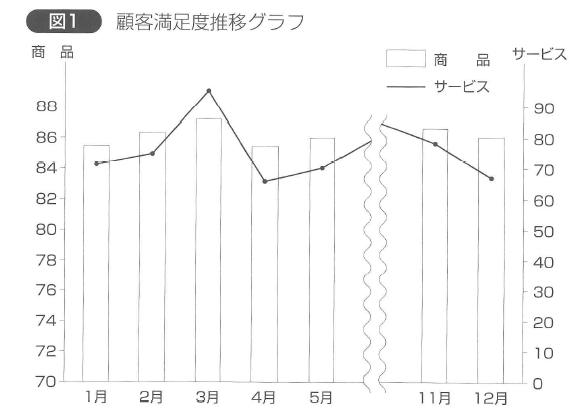

なお、商品やサービスの評価を点数化し、毎月アンケートを実施しながらグラフ化していくと、お客の自店に対する評価を視覚的につかめる。従業員とのミーティングの際に、アンケートで出てきた問題点の検討と一緒に活用すると、従業員のモラール向上にも役立つ。

CS先進国のアメリカの某チェーンなどは、この評価を店長のボーナス査定に取り入れているところもある。お客の声は、決してあなどってはいけない。

クレームヘの対応も、重要な顧客管理のひとつである。

ふつうのお客は、お店に対して何の不満を抱いてもそれを国に出すことは少ない。そして、三度と来店しない。お店にとっていちばん怖いのはこれだ。

何も指摘されなければ、お店の側の人間は、自分たちのサービスのどこがお客のカンにさわったのか気づかない。気づかないまま同じ誤ちを繰り返していく。

その結果は当然、客数減となってあらわれる。その意味で、クレームはわが身を振り返る絶好のチャンスである。

一般に、お客の苦情への対応を「クレーム処理」といっている。そのため、文字どおりに「処理」のテクニックくらいの認識しかもっていないお店が多いのだが、これはとんでもない勘違いである。

そういうお店は、国先やうわべの態度だけでうまくあしらったつもりでいるようだが、実のところはお客を失っていることに気づいていないだけなのだ。

しかも、失うお客はクレームをつけたお客だけではない。ここも大事なところだ。その「処理」をそばで見ていたほかのお客もまた「どうしようもないお店だな」と果れているに違いない。

それがどういう結果をもたらすか、いうまでもないだろう。お客の信頼を得て固定客化していくには大変な努力がいるが、お客に見捨てられるのはあっけないほど簡単だ。店長はこの点をよく心していなければならない。

お客のクレームに対する対応の仕方を見れば、そのお店が伸びるお店か伸びないお店かがわかる、と私はいつもいっている。それだけで店長の力量も、だいたいは察しがつく。

なぜなら、伸びないお店はクレームを「処理」の対象としてしか考えていないが、伸びるお店は自店の失策への「警告」ととらえているからだ。

ひと口にクレームといっても、いろいろなケースがある。本当の苦情の場合もあれば、料理やサービスについてのちょっとした注文、ということもある。いずれにしてもそれぞれの場面で、具体的に対応しなければならないことに変わりはないが、大事なことは、なぜそのクレームが出てきたのか、という点だ。

なぜお客は不満を抱いたのか、徹底的に原因を究明することだ。その研究がおぎなりでは、本当の解決とはいえない。よくクレームをつけたお客が帰ったあとで、原因をつくった部下を責める店長がいるが、本当に責められるべきは、クレームの予防に甘かった店長自身なのだ。

もちろん、すべてのトラブルに関して予防対策がとられるわけではないし、部下に落ち度がなくてもトラブルは発生する。しかしそういう不可抗力のトラブルであっても、その責任は店長に帰するのである。

たとえば、酔っ払ったお客が大声でわめいたり、となりの席の女性客にいやがらせをしていたとする。そのとき、ウエイトレスがうまく対応できなかったとしても、それはウエイトレスの落ち度ではない。

しかし、からまれた女性客や迷惑を受けたほかのお客は、このときどういう印象をもつか。悪いのは酔っ払いだと頭ではわかっていても、お店の対応の不手際に対して、あるいはそういうお客が入ってくること自体に対して、悪い印象をもつものだ。

これは理屈ではない。お店にとっては理不尽この上ない話なのだが、その悪印象をどこまで拭い取ることができるかは、ひとえに店長の力量にかかっているの店長の責任とはそういうものだ。

ちょっと極端な例を出したが、たいていの場合は、お店の側に何らかの落ち度がある。とすれば、ほとんどのクレームは未然に防ぐことができるはずだし、もしもトラブルが起こってしまったとしても、ベストの対応ができるはずである。店長はまずそのことを、真剣に考えなければいけない。

クレームとは、要するにお客のホンネなのだ。そのホンネがどうして飛び出したのか。つねにそう考えることが大切である。お客は飲食店に楽しさを求めてやってくる。だから、少々の不満はあってもそれを国に出すことはない。

クレームをつけることで、せっかくの楽しい気分をブチ壊しにしたくないからだ。それでもあえて国に出して抗議するのである。軽々しく対応していいはずがない。

もちろん、どんなに気をつけていても、人間であれば誰にも失敗はある。また、サービスをしている本人は意識していなくても、お客を不快な気分にさせてしまっているというのも、ままあることだ。そういういたらなかった部分をいかにフォローするか。それが顧客管理としてのクレームヘの対応の第一歩である。

「あしらい」などと軽々しく考えていると、とんでもないことになる。非常に大切な「接客」と考えるべきなのだ。

たとえば、あるお客から「ウエイトレスの態度が我慢ならない」という苦情が出たとしよう。その場は本人と店長が謝り、許していただいた。しかし、それで一件落着ではない。

お客のケースにもよるが、わぎわぎ難クセをつけるようなお客の苦情でないとすれば、そのウエイトレスはほかのお客に対しても、同じような問題のある接客をしている可能性がある。本人は悪気でそうしているのではないのかもしれない。また、ほかのお客からクレームが出なかったのは、許してくれたのではなく、お店を見限ったから口にしなかったまでのことだったのかもしれない。

つまり、たまたま露呈したというところに怖さがあるのだ。

飲食業はサービス業である。したがって、つねにお客が何を求めているのかを研究する義務がある。よく消費者ニーズというが、お店はたんに、あるニーズに対する商品やサービスを提供する場にとどまらない。

新しいニーズ、隠されているニーズを探し出し、顕在化させ、そのニーズにも対応できる商品やサービスを開発する場である。

その努力があってはじめて、競合店をものともしないパワーをもつことができる。安定した繁盛への道が開かれる。

いいかえればそれは、お客の微妙なホンネをすくいあげる、ということだ。お客のクレームはイヤなものと思っているお店は多いが、視点を変えてホンネを問かせてくれるのだと考えれば、逆にこれほどありがたいことはない。ミスやいたらなかった部分に気づくチャンスを与えてくれるからだ。

最近はあまりいなくなってしまったが、かつては「あなたのためを思うから」と、あえて苦言を呈してくれるお客がいたものである。そういうお客に育てられた店長や経営者は、クレームの指摘するところの大切さをよく知っている。

また、昔からよく「自分の欠点を指摘してくれる友人をもちなさい」といわれるが、お店にとってはお客が、そのよき「友人」なのである。

ウエイトレスの言葉づかいが気に人らないとか、料理が遅いから帰るとか、そういうレベルのクレームは、つねに発生の可能性があると考えていい。うちのお店に限って、などということはあり得ない。そのことを、お客という「友人」が教えてくれるのだ。

これでいいと思っていた自店のサービスマニュアルに、どこか欠陥がなかったか。ふだんの従業員教育で欠けていたことはないか、厨房内の作業の流れや訓練の仕方に問題があったのではないか――そういう、ふだんは忙しさにかまけて見過ごされがちな問題点を、あらためて総点検する。クレームは、その絶好のチャンスなのである。

なんとかごまかそうという姿勢には、そういう問題意識が欠落しているのだが、それ以前に、クレームがついて即座に、わが身の問題と思い当たらない感覚こそが問題だ。

本来は、お客からクレームが出ること自体があってはならないことだ。しかし、理想は理想として、現実には現実的な対応をしていく必要がある。

そのためには、起こり得るクレームをあらかじめ想定して、即座によりよい対応ができるように従業員を訓練しておかなければならない。クレーム対応のマニュアル化である。

クレームというのはいつも、突発的に発生するものだ。かなりのベテラン・サービスマンなら臨機応変の判断、対応ができるだろうが、そういう能力をすべての従業員に求めるわけにはいかない。

実際には、ほとんどの従業員がその能力も経験もない、と考えるのが妥当だろう。動揺してオロオロするばかりだったり、つい「これくらいのことで文句をいわなくても!」といった気持ちが態度や言葉の端に出てしまったりするのがふつうだ。

前者ならまだ可愛気もある(といっても、お客に許してもらえればいいということではない)が、後者は最悪である。そして、現実には後者になってしまう危険性が高い。

最悪の結果を招かないためには、とりあえず従業員全員が同じレベルでの対応をできるようにしておかなければならない。そのうえで、改めて店長であるあなたが丁重に謝り、それだけで済まない場合はしかるべき対策を講じなければいけない。

これは意外と見過ごされていることだが、クレームに対しては絶対に言いわけをしてはいけない。まず素直に謝り、頭を下げることが鉄則である。それからお客の言い分をよく聞いて最善の対応を考えるわけだが、そこからは店長の仕事である。従業員まかせにしてはいけない。

ただ、クレーム対応のマニュアル化は、 一歩間違えるとかえって傷口を広げてしまいかねない。このことを肝に銘じておいてほしい。

たとえば、ウエイトレスが何かのはずみでスープをこぼして、お客の服を汚してしまったとする。当然、お客は怒る。怒らないまでも非常に不快な気分にさせられている。

こういう場合にどうするか。

あるチェーン店では、まず謝り、あとは「お客がクリーニングに出してその領収証をもってきたらその代金を払う」というマニュアルを用意している。しかし、はたしてそれが最善の対応なのだろうか。

このマニュアルは、お客との間答も想定してあり、店長もすぐに飛んできて対応することになっている。しかし、あなたはきっと、どこかおかしいと思うはずである。

なぜなら、まさに「処理」の典型だからだ。 一見、それなりの対応をしたように見えるかもしれないが、たんに「処理」の仕方をマニュアル化しただけにすぎ

ない。おカネを払えば一応の誠意を示したことになるという、サービス業としてあるまじき思い上がりがその根底にある。だから、対応は通りいっぺんだ。

店長がミスをしたらウエイトレスと一緒になって謝ってみせたところで、最終「処理」は決まっているのだから、店長が出てくる意味がない。それでも店長が出たほうがマシ、などという考えは捨てるべきだ。お客にとっては迷惑この上ない話なのである。

食事の気分は台無しだし、汚れた服で外に出るのは恥ずかしい。女性ならなおさらだ。仕事にもなるまい。

しかも、自分でクリーエング店に洗濯に出しに行き料金を立て替えて、もう一度、イヤな思いをしたそのお店まで立替え分の請求に出向かなければならないのだ。

そのために費やす時間だけでも大変な損失だし、また、いくらシミ抜き技術が発達しているといっても、生地が傷んでしまう心配が残る。

要するに、事例のマニュアルはお客に、これだけの理不尽を強いているのである。

クレーム対応マニュアルは、決して解決策ではない。あくまで、お客のクレームに対して迅速に、誠意ある対応をするための基本でしかない。本当の対応と解決はそこから始まるということだ。ここを勘違いすると、事例の某チェーンのような、不遜きわまりないお店になってしまう。

お店の中のクレンリネスについては、程度の差こそあれ誰もが気をつかう。ところが、お店の外となると無頓着なお店が多いoタバコの吸いガラが落ちていようが、歩道のフェンスの下などにゴミやチラシが吹き寄せられていようが、いっこうにお構いなしといった感じである。

これは、お店の規模の大小とか、会社経営か個人経営かなどにかかわらず、いまの飲食店全体にいえることだ。

最近は某有名のファーストフード・チェーンを見習ってか、自店の周辺を清掃するお店も出てきているが、まだまだその習慣が浸透しているとはいえない。

なぜ、お店の周辺の清掃をしないのか。私はよく店長や経営者に質問するのだが、答えは決まってこうである。

「うちの店舗でも土地でもないのだから、清掃する義務はない」と。

なかには「掃除はしたほうがいいとはわかっているが、ひっきりなしに人が通って汚していくのだからキリがない」という答えもある。

お店の前の歩道に街路樹などがあると、秋は落ち葉がひどくて迷惑このうえない、と顔をしかめる店長も いる。

これらのいい分は一見、一理ありそうに思えるかもしれない。しかし、一従業員ならともかく、店長ともあろう者の吐く言葉ではない。なぜなら、お客の心理を考える視点がスッポリと抜け落ちているからだ。その視点を持たなければ、店長は務まらないのである。

かつては、毎日店頭をきれいに掃除することは、飲食店としての基本のひとつだった。夏なら水をまいたし、秋は落ち葉を掃き集めて、すがすがしい店頭にするように心がけていたものだ。

いや別に、「昔はよかった」式のお説教をしたいのではない。なぜそうしていたのか。その理由が大切なのだ。

では、その理由とは何か。ひとことでいえば、お客が快い気分になれるからである。なんだ、そんなことくらい常識じゃないか、と思うだろうか。それではなぜ、掃除しないのか、と私はいいたい。

飲食業はお客に対する奉仕業である。これもまた「常識」だろう。少なくとも、店長にあっては常識でなければおかしい。それなら、いわれなくてもつねに

お店の周りに気を配っているはずだ。わかっていてしないのは、たんなる手抜きでしかない。お客に尽くすことの喜びが、本当にはわかっていない証拠である。

クレンリネスは、お客に心地よく、かつ安全に飲食を楽しんでもらうための基本である。お客に満足してもらうための最低条件だ。クレンリネスが行き届いていてはじめて、料理やサービスのよさが生きてくる。トータルは付加価値となって、お客を満足させることができる。

ただし、お客にとっての付加価値とは、お店の内側だけに限定されたものではない。そう思うのはお店の人間の錯覚である。お客にとっては、お店の前に立ったときからすでに飲食の楽しみは始まっているのであり、支払いを済ませてお店のドアから外に出てからも、その楽しみの余韻は続いているのだ。つまり、お客の満足とは、たんに飲食をしているときだけでなく、お店に入る前と出たあとも含めた、トータルな印象で決定されるということだ。

だから当然、お店の前がきれいであれば、お客の満足感は高くなる。かつての飲食店が店頭の掃除を欠かさなかったのは、このお客の心理を理解していたからにほかならないのである。理屈はともかく、少なくとも経験的にそのことを知っていた。だから、店頭の掃除は余計な仕事でもなければ、公共物をきれいにするという単純なボランティアでもなかったはずだ。

「うちの土地ではないから」などというのは、要するにボランティアがイヤなだけなのだろうが、結局は貧乏人の銭失い的な近視眼に陥ってしまっているのである。

お店の周辺をきれいにすることは、通行人を自店のお客にするための有効な手段でもある。

どんなに素晴らしいお店でも、その価値は実際に入ってみなければわからない。当たり前の話である。 一度でも利用してもらえれば、売り物の付加価値で固定客にすることもできるが、入ってもらえないことにはどうしようもない。

とくに、飲食店過当競争のこの時代、状況は厳しい。これだけお店が増えると、通行人の目には一軒一軒のお店はほとんど識別されていないといっていい。いわば、お店の群として映っているにすぎない。だから、によってお店の存在が目にとまったからといって、みながみなお客になってくれるわけではない。

看板に目をとめた通行人はお店の前まで来る。しかし、それで必ずお客になるとは限らないのは、不安だからである。このお店にはどんなメニューがあって、いくらくらいかかるのか。看板だけではわからないから、入ってみようか、どうしようかと迷う。だからサンプルケースが必要になる。

しかし、そのときお店の周辺がゴミや紙クズなどで汚れていたら、通行人はどう感じるだろうか。それだけで、そのお店の料理やサービスに疑間を抱き、人るのが心配になるに違いない。人間とは勝手なもので、自分では家の前の道路など掃除したこともないくせに、お客の立場になるととたんに神経質になるものなのだ。

そして、お店の周辺のゴミや紙クズに無頓着なお店は、たいてい看板やサンプルケースの汚れにも鈍感になっている。看板やサンプルケース、置物などの汚れにつねに気を配っていれば、当然、周りの汚れが気になる。

ところが、看板もサンプルケースもその周辺も一様に汚れていると、汚れていることに慣れてしまうからだ。これはお店の中でもそうなのだが、お店の外はふだん見えないだけに、いっそう肌荒れに気づきにくいのである。

よくサンプルケースのガラスが破損していたり、中のサンプルが色褪せてホコリだらけになっているお店を見かけると思うが、そのうえ周辺が汚れ放題なのでは最悪である。

サンプルの誘客機能を理解していないためともいえるが、いずれにしろ、なんの効果もないどころかかえって悪いイメージをまき散らしているだけだ。これでは、通行人に「お客になってください」というのは無理な話である。

このように、お店の周辺のクレンリネスは重要な意味をもっている。もちろん、公共の道路をきれいにするというのは、そのこと自体が人間として美しい行為である。

だから、お店の従業員がしょっちゅう店頭を掃除していれば、その姿は通行人や地元の人たちに好印象を与える。それがお店の評判を高めてもいくのだが、第一義はあくまでも、飲食業としての当然の義務、という点にある。

通行人が入ってみたくなるお店、一度来店したお客がまた来たいと思うお店になるためには、お客とお店とをつなぐアプローチ部分=お店の外回りに十分な神経が行き届いていなければならない。お客のチェックは細かく厳しい。

店長は、そのシビアなお客の気持ちになり切れなければいけない。わが店はおいしそうなお店に見えているか。安心して飲食できるお店に見えているかどうか。つねにチェックし、部下に清掃を命じなければならない。食欲をそそるお店とは、要するに清潔感あふれるお店のことなのである。