店長の管理可能経費のうち、最大の経費は人件費である。このコストをいかにうまくコントロールするかは、店長の腕の見せどころだ。客数に応じた人員態勢をつねに維持すると同時に、社員の総労働時間を抑えてパート・アルバイトの労働時間を高めることが、そのコントロールの基本になる。

本書では人件費を変動費として扱っているが、このコントロールが適切におこなわれないと、人件費は回定費になって、損益分岐点を押し上げてしまう。つまり、人件費管理のできない店長は、みずから利益の出にくい体質をつくっていることになるわけだ。

ここでは、店長の人件費管理に最低限必要な公式を挙げて、その意味を把握しておこう。

よく、 一日に何人の従業員を使っているかと聞かれて「昼が何人で夜が何人、でも、昼と夜通しの従業員もいるし……」とまごついてしまう店長がいる。これは、従業員数を単純に個別の頭数でしかとらえていない証拠である。だから、1日10時間働いた従業員も3時間の従業員も、同じく一人と数えている。

こういう大ぎっばな人の使い方をしていれば当然、ムダな人員が出る。人員配置はお店の繁閑に応じて決められていなければならないのだが、とてもそんなコントロールはできない。早番の従業員がアイドルタイムにブラブラして時間を過ごし、夜のピークタイム前に帰ってしまうというのは、このムダな人使いの典型である。そして、ひと昔前までは、大半の飲食店がこういうムダを平然とくりかえしていた。それでも経営が成り立ったのは、給料が安かったからである。

しかし、パート・アルバイトの時給水準を見れば一目瞭然なのだが、いまの飲食店経営ではドンブリ勘定は適用しない。人件費管理はまず、従業員数を換算人員で考えることからスタートしなければならない。

換算人員とは、1日1人の標準労働時間を決めて、その標準労働時間の従業員が何人働いたか、と考える考え方である。これは各社の就業規則にもよるが、ふつうは一日八時間、 1カ月25日労働とする。したがって、1カ月で見る場合は、8時間×25日=200時間をもって一人とみなすわけである。

自店の従業員数が適正かどうかを判断するには、従業員一人当たりの労働成果を見ればいい。この成果を生産性というが、その基本的尺度とされているのが労働生産性である。労働生産性とは、従業員一人当たりの粗利益高のことで、次の式で求められる。

労働生産性=月間粗利益高/従業員数(換算人員)=売上高-材料費/従業員数(換算人員)

この場合の粗利益高とは月間の粗利益高のことだ。要するに、従業員一人が一カ月にいくら稼いだかをあらわしているわけで、その額は給与水準と利益水準を決定する。

一般には、適正な利益を確保するためには、人件費の2.5〜3倍の粗利益高が必要とされている。これが労働生産性の日標額である。人件費から考えれば、粗利益高の32〜40%が適正ということで、かりに平均月給が30万円とすると、月間粗利益高は75〜90万円ということになる。

労働生産性を挙げるには、次の四つの方法がある。

①売上高を大きくする

②粗利益率を高くする

③従業員数を減らす

④省力機器を導入する

このうち、②と④ (結果的に従業員数が減る)は、会社のトップが戦略的見地で決定することであり、店長が責任をもつのは①と③である。①は販売促進努力であり、③は客数に応じた適切な人員配置である。

労働生産性は一人当たりの粗利益高はつかめるが、1カ月単位なので、経営者のマクロ的分析には適している反面、現場の店長にとっては使いにくい数字である。パート・アルバイトなどの変則勤務態勢が常態となっているからで、一時間当たりの管理を重視する場合は、別の尺度が必要になってくる。その尺度が人時生産性である。

人時生産性は一人一時間当たりの粗利益高を示すもので、人の効率をはかる経営指標として、もっとも一般的に使われている値である。算出式は次のとおり。

人時生産性=月間粗利益高/総労働時間数=売上高-材料費/総労働時間数

日標額は平均時給の2.5〜3倍の粗利益高(1人1時間当たり)である。

ところで、労働生産性と人時生産性は、月間および1時間当たりで従業員一人が稼ぎ出す粗利益高を問題にしている。従業員一人当たりの労働成果を見るのなら、基本になるのは売上高ではないのか――。

もちろん、店長のマネジメントの第一歩は売上高の確保である。なぜなら売上高とは、お客が支払った料金の集積だからだ。お客は商品、サービス、雰囲気(Q、S、C)の三要素のトータルな付加価値を判断して、飲食店を利用する。つまり売上高とは、お店の付加価値を認めてくれたお客の数をあらわしている。

売上高が上がるということは、客数が増えていることである。したがって、従業員による付加価値創造のもっとも直接的な成果は売上高ということになる。

ところが、ここで大きな問題が生じる。粗利益高は業種業態によってかなりの違いがあるからだ。つまり、従業員1人当たりの売上高(これを販売生産性という)の多寡が、そのまま労働生産性の大小をあらわすことにはならないのである。一方、粗利益高とは、売上高から材料費を引いたものである。

つまり、売上高のうち、お店の努力によって創造した付加価値は、直接コストである材料費を引いた粗利益にほかならない。したがって、粗利益高の高低はあらゆる業種業態の共通の、人の効率をはかる尺度となり得るのである。

しかし、現場の店長が最優先しなければならないテーマは売上高であり、粗利益高を決める材料費率は会社の戦略の問題である。したがって、店長にとってもっとも管理しやすい目標となる数字は、やはり売上高なのだ。

そこで、店長の現場管理の目標値をして用いられているのが、1人1時間当りの売上高を示す人時売上高である。人時売上高は次の式によって求められる。

人時売上高=月間売上高/総労働時間数

この数値は当然、高ければ高いほどいいわけだが、これまた当然、客単価の高い業態のほうが高くなることに注意しておいてほしい。また、一時間当たりの給与が正社員よりも低いパート・アルバイトが多いお店では、同業態の社員中心のお店よりも、目標額は低く設定してもいいことになる。一般に、日標額とされているのは、4,000〜5,000円である。

したがって、人件費の支払能力の裏付けとなる粗利益高の確保=労働生産性と人の効率を管理するためには、人時売上高とともに人時接客数と併せてチェックしていく必要がある。

人時接客数とは、従業員一人一時間当たりの来客数のことで、人時接客数とか接客生産性、労働指数などを呼ぶ人もいる。算式は次のとおり。

人時接客数×客単価=人時売上高

となる。つまり、人時来客数とは従業員1人1時間当たりの効率と労働生産性を示す数値である。なお、人時生産性は次の式で導き出される。

人時売上高=粗利益率=人時生産性

お店の損益から見れば、人件費は少なければ少ないほどいいわけだが、必要以上に人件費を削ってしまうと、お店のスタンダードが保てなくなる。人数が少すぎれば商品、サービスの質は低下するし、クレンリネスも維持できなくなる。給与が低すぎれば従業員の働く意欲が低下するから、やはり同じ結果を招く。そこに、人件費の「コントロール」の意味がある。

では、人件費はどれくらい適正なのか。別項で、売上高対人件費は25%が標準値だといった。算出式は次のとおりである。

売上高人件費=(人件費/月間売上高)×100

しかし、材料費と同様に人件費も、業態によって適正値がかなり違ってくる。これについては別項(第3章4項)で詳しく述べるが、単純に対売上高25%とはいかない。

人件費の適正値を求める指標は、労働分配率と呼ばれ、次の式で示される。

労働配分率=(人件費/月間粗利益高)×100

つまり労働分配率とは、粗利益高のなかに占める人件費の割合をパーセンテージで示したものである。なぜ、売上高でなく粗利益高が分母なのかというと、人件費や諸経費、つまり材料費を除くすべての費用は粗利益から支払われるからだ。

月間粗利益高=月間売上高-材料費

利益=粗利益高-(人件費+諸経費)

なぜ、人件費だけを労働分配率として特別に扱うのかというと、人件費の管理がお店の収益性にとっても大きな影響を及ぼすからである。

さて、労働分配率の適正値は、一般的に40%が限度とされている。かつては32%が理想とされていたが、世間並みの給与を支払うには事実上、不可能な数字になっている。現在の給与水準での目標値は32〜38%程度である。労働分配率が40%を超えなければ、お店のスタンダードを維持しながら適正な利益を確保でき、50%を超えるようだと危険である。

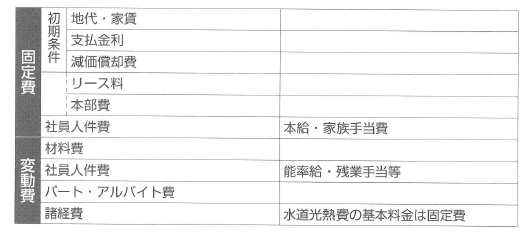

飲食店の経営にはさまざまな費用がかかるが、その費用を分解すると、固定費と変動費に分けられる。固定費とは売上高の高低とは無関係に毎月出費される経費で、地代、家賃、支払金利、減価償却費などの初期条件である。一方、変動費とは売上高に応じて変化していく費用のことで、材料費、人件費、諸経費である。

この費用の性質を頭に入れて、損益分岐点について考えてみよう。損益分岐点売上高とは、売上高と経費の総額が同じである状態をいう(俗にいう収支トントンの状態)。つまり、売上高が損益分岐点を超えてはじめて、お店の利益が出るわけだから、店長としては絶対に把握しておかなければならない数字である。

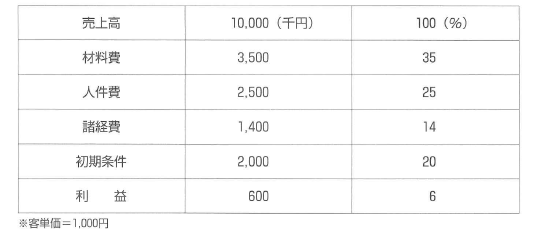

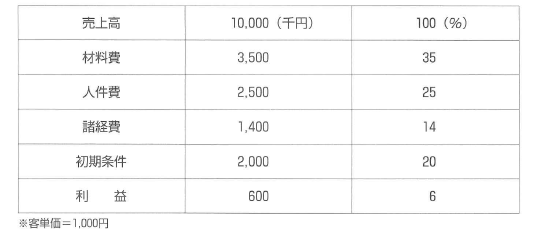

上記は損益計算書のモデルである。わかりやすいように、各費用の対売上高比率は一般的指標として、客単価は1,000円に設定してある。問題は、この損益計算書からどのようにすれば損益分岐点売上高を算出することができるか、ということだ。

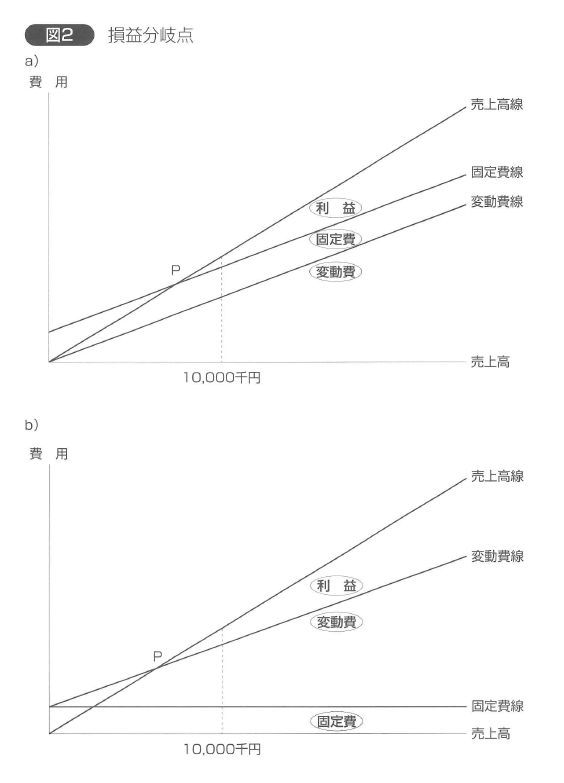

次に以下は売上高と費用と損益分岐点の関係を示したものである。

a),b) 両グラフとも同じ内容をあらわしており、損益分岐点はP点である。また、どちらのグラフも売上高線は原点から伸びる対角線だが、固定費と変動費のあらわし方が違っている。

a)では、まず変動費線が売上高に比例して伸びており(理論上は、売上高がゼロの場合、変動費もゼロになる)、その上に平行して固定費線がある。固定費は売上高の高低にかかわりなく一定なのだから当然である。そして、総費用は固定費と変動費を足したものだから、固定費線は売上高線と交わる点(P点)が損益分岐点売上高となる。

b)では、固定費は売上げがゼロでも一定額かかることから、まず固定費線を引き、その上に変動費線をのせている。したがって変動費線以下が総費用となり、変動費線と売上高線とが交わる点(P点)が損益分岐点売上高となる。

どちらのグラフもP点の位置は同じであり、タテの点線は売上高1000万円のときの損益をあらわしている。このモデルケースの場合は、結果として1000万円の売上高があり、60万円の利益が出ているわけだが、経営においてもっとも大事なことは、どの時点(損益分岐点)から利益が出るのかを、あらかじめ知っておくことである。

たまたま利益が出た(売上高-原価=利益)ではなく、いかにして利益を確保し増大させるか(利益=売上高-原価)が大事なのだが、損益分岐点を知ることは、利益計画の第一歩なのである。

ここでもう一度、損益計算書に戻ろう。この損益の総費用のうち、変動費率は材料費プラス人件費プラス諸経費で74%である。

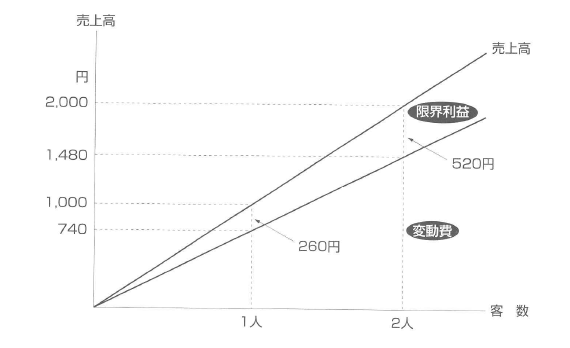

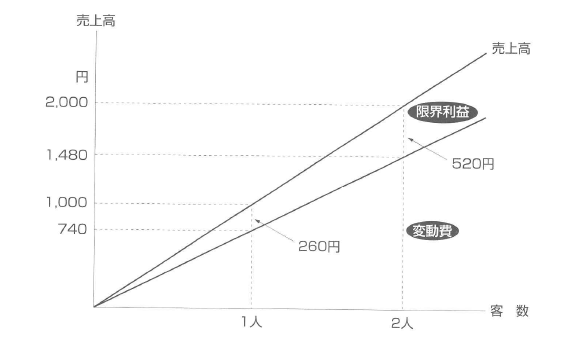

さて、客単価は2,000円だから、お客が一人来店すると、売上高は1,000円。そのコストとしての変動費は1,000円×74%=740円で、お客が2人になれば2,000円×74%= 1,400円となる。つまり、お客が一人増えるごとに、1,000円-740円=260円が利益として手元に残る計算になる。客数が2人なら520円が残る。こうして残った価値を会計用語では「限界利益」と呼ぶ。

上記は、この限界利益が客数の増加と比例して増加する関係をあらわしたものである。

限界利益=売上高-変動費

限界利益率=1-変動費率

ところで、損益分岐点売上高とは、売上高と総費用が同じになる売上高である。つまり、損益分岐点売上高とは、固定費と限界利益とが同額になるときの売上高、ということになる。そして、固定費は売上高に関係なく一定なのだから、売上高が損益分岐点を超えると、限界利益から固定費を引いた分が利益となるわけである。損益分岐点売上高は次の式で算出される。

損益分岐点売上高=固定費 / ( 1-[変動費/売上高] )=固定費/限界利益率

以上の算式を、モデルケースの損益計算書に当てはめてみよう。

限界利益=10,000千円-7,400千円=2,600千円

限界利益率=1-0.74=0.26

損益分岐点売上高=2,000千円/0.26=7692.34千円

つまり、このケースでは、売上高が769,3200円を超えたときから、お客一人当たり260円の利益が出て、逆に、損益分岐点に満たないときは、お客1人当たり260円の赤字となるわけである。

では、損益分岐点売上高をクリアするにはどれだけの客数が必要なのか。売上高=客数×客単価なのだから、店長としてはこの客数が、もっとも関心のある数字のはずである。

もちろん、売上高と客単価がわかっていれば、客数は簡単な割り算で求められる。しかし、損益分岐点売上高に引きつけて考えるには、別の方法が適している。

以下は限界利益グラフのa)のタテ軸を売上高に、横軸を客数に取り直したグラフだが、こうすれば、損益分岐点売上高と同時に、損益分岐点客数も示すことができるのである。

計算式は次のようになる。

損益分岐点客数=(固定費/顧客1人あたりの限界利益)=2,000千円/260円=7692.3人

なぜなら、損益分岐点売上高における限界利益は回定費と同額だからである。この客数に客単価をかければ、損益分岐点売上高が算出できる。

損益分岐点売上高を求める必要があるのは、この売上高が最低目標値だからである。これ以下になったら赤字なのだから、それは絶対に許されない。本来の目標はあくまで利益を上げることである。

ここで、ちょっと視点を変えてみよう。損益分岐点売上高とは収支トントンの売上高である。ということは、日標利益がゼロ(赤字ではない)の場合の売上高である。

一方、限界利益とは、売上高のうち固定費をまかなわなければならない部分のことである。損益分岐点売上高では、固定費と限界利益が同額になるが、それを超えれば利益が出てくる。それなら、日標利益も固定費と同じと考え、限界利益でまかなわなければならない金額と考えればいい。つまり、日標利益を確保できる売上高(必要売上高、また採算売上高という)を、損益分岐点売上高と考えるわけだ。これを計算式であらわせば、次のようになる。

必要売上高=(固定費+目標利益/限界利益)

限界利益グラフ a)の固定費線の上に目標利益分の平均線を引けば、どの売上げ時点で目標利益を達成できるかがひと目でわかる。

つまり、損益分岐点図はまた、利益計画図でもあるわけだ。これを活用すれば、必要売上高ばかりでなく、ある売上げ時点での総費用および利益(あるいは損失)の状態を簡単につかむことができる。

お客に満足される商品、サービス、雰囲気を提供することが前提だが、その前提の許容内であれば、損益分岐点は低ければ低いほど利益が出やすくなる。逆に、損益分岐点が高いと、売っても売っても利益が出ないということになってしまう。また、同じ売上高とすれば、損益分岐点が低いほうが経営効率がいい=楽な経営ができる。

自店の損益分岐点のあり方を判断する指標としては、損益分岐点売上高比率と経営安全率とがある。計算式は次のとおり。

損益分岐点売上高比率=(損益分岐点売上高/売上高)×100

経営安全率(1-[損益分岐点売上高/売上高])×100

損益分岐点売上高比率の日標値は七五%以下。もしも売上高が現状の75%にまで落ち込んでも赤字にはならない、という意味であり、最大でも80%といわれている。一方、経営安全率は大きいほどいいが、日標値は20%である。

損益分岐点を下げるには、①固定費を下げる②変動費を下げるの2つの方法がある。しかし、①固定費については、現場の店長の努力では、どうにも動かしようがない。

初期条件にしても、社員の給与にしても、これを下げるのは店長ではなく経営者の仕事である。

店長の仕事(一部は料理長の仕事)は、②変動費をできるだけ抑えることである。変動費は、店長の管理努力によって増減することから管理可能経費と呼ばれている。キメの細かい計数管理をすることによって、大きな利益を生み出すのである。

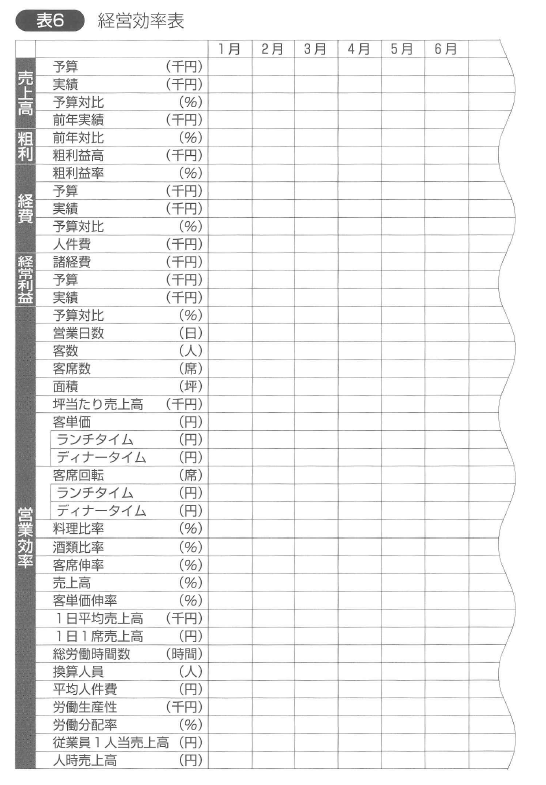

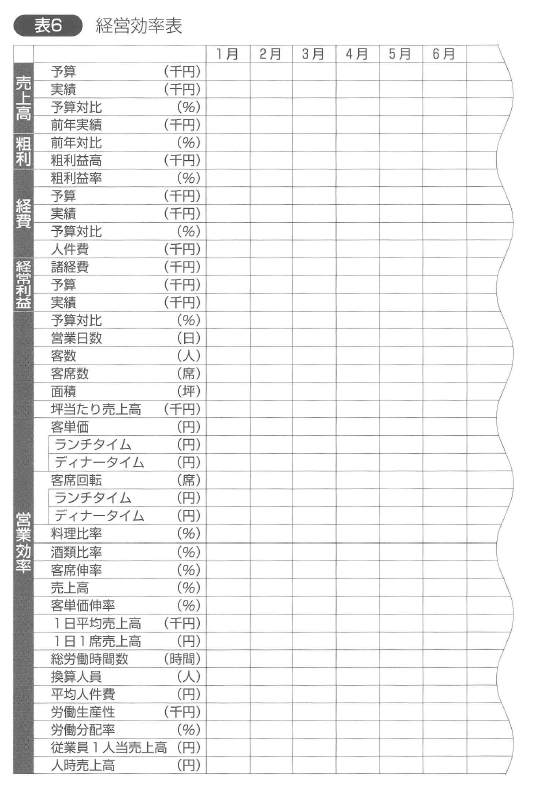

飲食店を運営するうえでの計数管理の重要ポイントは、

①損益計算書 ②経営効率表の二つである。

損益計算書とは、 一定期間(一営業期間)における企業(お店)の営業成績を明確にするため、すべての費用と収益を対照して一覧表にしたものである。したがって、損益計算書を見れば、どれだけ儲かったか、あるいは儲からなかったかがひと目でわかる。

と同時に、すべての費用を計上してあるわけだから、売上高と比べた各費用の割合を知ることができる。銀行から借り入れをするとき、必ず損益計算書の提出を求められるのは、これを見ればそのお店の収益性と健全な経営がなされているかがわかるからである。

上記は飲食店の損益計算書の一例である。管理会計の勘定科目によって作成されているから、分類は細かくなっているが、よく見ると、大きな枠でいくつかにくくられていることがわかる。

一月の欄にパーセンテージだけ記入してある項目がそれで、売上高、材料費、粗利益高、人件費、諸経費、初期条件、経常利益と、七つの項目で大別されている。

実際の費用はもっと細々としているが、この七大項目の中で調整すれば問題はないということだ。表中に記入してある数字(%)は、一般に7大項目それぞれの適正値=指標とされている数値である。

粗利益高は売上高から材料費を引いた残りで、売上総利益高ともいう。材料費以外の経費の支払い能力と利益高は、この粗利益高がどれくらいかで決まるわけだが、とくに重要なのは人件費の支払い能力である。

一般に人件費は、粗利益高の40%が限度とされている。と同時に、材料費とのバランスも重要だ。つまり、材料費率と人件費率の合計で六〇%以内に抑えられないと、利益を確保するのがむずかしくなってくる。

ギリギリでも62%が限度である。なお、粗利益率はここで65%としたが、業種業態によって変わる。また、諸経費も業種業態によって幅があるが、 12〜14%前後が適正値である。初期条件は20%以内。

これを超えるようだと、多少売上高が増えても利益が出ないということになる。20%ということは、売上一局はその五倍である。したがって、売上目標額は初期条件の五倍以上でなければならないことになる。

マネジメントの基本は原価管理だが、コストコントロールの出発点は、まず適正な経費率を設定することである。

損益計算書はお店の収益性と問題点を教えてくれるが、もし実績と指標との差異があった場合は、その原因を徹底的に究明し、改善していかなければならない。店長の計数管理は、この改善を日的としているのである。

売上予算の管理とは、日標利益の確保を目的として、売上高、材料費、人件費などの予算を実現することである。店長は、各月ごとに実績と予算を対照し、損益計算書によって各経費の対売上高比率などをチェックし、最終的に予算を実現しなければならない。

損益計算書で儲かっていないということは、お店の運営方法は何らかの問題があるからであるのしかし、その本当の原因と改善すべき点については、損益計算書では具体的につかむことができない。その検討材料として作成するのが、以下の経営効率表である。

もちろん、利益が出ている場合にも、この帳票は必要だ。どうすれば、もっと儲かるのか、そのポイントも教えてくれるからである。

次に、経営効率表の各項目の数値の算出方法を説明しておこう。

実績=物販売上高、サービス料金(消費税は除く)

・売上予算対比=売上実績+売上予算×100

・売上前年対比=売上実績+前年売上実績×100

・粗利益率=粗利益高+売上実績×100

・経費予算対比=経費実績十経費予算×100

・経常利益予算対比

=経常利益実績+経常利益予算×100

・営業日数一1 力月の営業日数

・客数=1カ月の全客数

・面積=店舗坪数

・坪当たり売上高=売上実績+面積

・客単価=売上実績/客数

総合客単価のほかに、ランチタイム、ディナータイムの時間帯別客単価も算出する。したがって、時間帯別売上高と客数を計算しておく必要がある。

・客席回転=客数/(営業日数×客席数)

これもランチタイム、ディナータイムについても算出する

・料理比率=料理売上高/売上実績×100

・酒類比率=酒類売上高/売上実績×100

※昼の喫茶利用の多いお店、また、追加注文等で喫茶メニューの販売が見込めるお店の場合は、このほかに[喫茶比率-喫茶売上高+売上実績×100]を算出する。

・客数伸率=客数/前年度同月客数×100

・売上高伸率=売上実績/前年度同月売上実績×100

・客単価伸率=客単価/前年度同月客単価×100

・1 日平均売上高=売上実績/営業日数

・1 日1 席売上高=売上高/営業日数/席数=1 日平均売上高/席数

・換算人員=総労働時間数/200

(1日8時間労働25日間-200時間を従業員の標準と考える)

・平均人件費=人件費/換算人員

・労働生産性=粗利益高/換算人員

・労働分配率=人件費/粗利益高×100

・従業員1 人当たり売上高=売上実績/換算人員

・人時売上高=売上実績/総労働時間数

店長の最終責任は利益目標の達成だが、この利益についての考え方は、次の二つの式であらわすことができる。

(1)売上高-経費=利益

(2)利益=売上高-経費

一見、何の連いもないように思えるかもしれない。

単純な等式の右辺と左辺を入れ替えただけである。しかし、経営としての考え方として見ると、この二つには根本的違いがあるのだ。

うに思えるかもしれない。

単純な等式の右辺と左辺を入れ替えただけである。しかし、経営としての考え方として見ると、この二つには根本的違いがあるのだ。

①の考え方をひとことでいえば、利益とは「売上げから材料費、人件費その他を差し引いた残り」ということになるっいわゆる「結果オーライ」で、典型的な水商売感覚である。

一方、②には、H標利益を確保するためでは売上高はいくら必要で、経費はいくら抑えなければならないか、という見通しがある。この見通しを計数的な視点でもつことが、経営の基本である。

経営は支出と収人の繰り返しである。そこで確実に利益を出していくためには、売上高を大きくする努力と、原価を適正な範囲に収めるようにするための管理が不可欠である。

ここで、あなたが今度、新規開店するお店の店長になると仮定して、お店の原価について考えてみよう。

お店を開店するためには、店舗物件の保証金と内装工事費、諸設備等の費用がかかる。そして、営業を開始すると、材料費、人件費、水道光熱費、家賃などの費用のほか、開業費用として調達した借入金の元金の返済分も支払わなければならない。利益はこれらの支出を超える金額の売上げがあってはじめて、確保できるのである。いいかえれば、原価意識を徹底させることが先決なのだ。

飲食業にはさまざまな原価がかかるが、それらの原価は、

①固定費

②変動費

の二つの費用に分けられる。

固定費とは読んで字のごとく、売上げの多少増減にかかわりなく固定的に必要な一定の費用であり、かりに売上げがゼロだとしても営業している限り支払わねばならない費用である。

代表的な固定費は社員人件費のうちの本給、家族手当等の部分と、地代・家賃といった賃借料だ。社員の本給は就業規則に定められている範囲内での休日であれば、その日数に関係なく一定額を支払わなければならない。家賃についても、営業日数・時間にかかわりなく発生する。したがって、売上げが伸び悩んでいるときの家賃は、かなりの経費負担になる。

減価償却費とは、店舗の内装設備に要した費用を法定の耐用年数に基づいて、毎年、損金として落としていくための費用である。

内装や設備機器は、何年にもわたっての使用が可能な固定資産である。それを使って何年にもわたって儲けを得られる。そうすると、内装工事や機器の購入をした年に一度に損金処理するのは不合理なので、稼働期間(耐用年数)に核分して処理するわけだ。したがって、帳簿上では経費として処理されているが、ほかの経費のようにお金が支出されるわけではない。すでに固定資産の取得時にお金は支出されているからである。そのため企業に内部留保されるお金ということになる。実際には借入金の元金返済に当てられるのがふつうだ。

なちみに、この減価償却費に税引後利益を加えた金額をキャッシュ・フローと呼ぶ。毎月返済しなければならない借入金がキャッシュ・フロー以内に収まらな

また、支払金利も毎月必ず返済しなければならない固定費だ。これら地代、家賃、減価償却費、支払金利の三つの固定費を合わせて初期条件と呼ぶ。開店の最初から決まっていて、動かすことのできない条件という意味である。ただ、厳密に考えるなら、厨一房設備なので、初期条件のひとつとしてとらえる必要もある。

その他の固定費には、諸税(固定資産税、自動車税)、火災保険料、法定福利費、各種基本料金(電気、ガス、水道、電話)などがある。

一方、変動費とは、固定費とは逆に売上げの増減にともなって支出される費用のことをいう。代表的な経費は材料費(飲食費、外注費も含む)で、そのほかに、社員人件費の一部とパート・アルバイト人件費、諸経費がある。

ここで注目してほしいのは、人件費の分解である。従来、人件費は固定費として考えられてきたが、それでは適正なコストコントロールができないことから、最近は固定費と変動費の両方の性格を併せもつ準変動費として扱われるようになっている。

たとえば、社員三〜四人のみで運営しているような小規模店なら、人件費はほとんど固定費ととらえてさしつかえない。しかし、従業員の総労働時間に占めるパート・アルバイトの労働時間比率が高くなればなるほど、人件費は準固定費の性格が強くなっていく。

そして大事なことは、変動費はコントロールが可能だということだ。このコントロールについては後で詳しく述べるが、店長として心しておかなければならないのは、固定費とされてきた人件費をいかに変動費化するかということである。

ところで、ひと国に人件費といっても、いろいろな費目がある。ふつう人件費と聞いて思い浮かぶのは、すでに挙げた社員の本給・手当にパート・アルバイトの給与くらいだろうが、そのほかに、賞与、退職金、法定福利費、福利厚生費、教育費、そして求人費も人件費に含まれる。

賞与とはボーナスを支給するための引当金だから、毎月、年間賞与を予定金額の十三分の一ずつ積み立てておかなくてはならない。退職金は賞与と違ってそれを支払った時点で会計に計上するが、会計勘定科日では法定福利費に計上するのが一般的だ。

社会保険料や厚生年金、雇用保険、労災保険などの会社負担金も、この法定福利費に計上する。福利厚生費には、従業員の慰安・レジャーなどの一般的な費用のほか、賄費(食費)、寮費、社宅費などの住居費、そしてお店に通勤するための従業員の交通費が含まれる。

教育費は図書購入費や研修費などの従業員教育にかかわる費用、求人費は従業員募集のためにかかる費用で、紹介者への謝礼もこれに合まれる。

人を一人雇うということが、いかに出費を要することかよくわかると思う。とくに社員の場合は、時間給に換算するとパート・アルバイトの2〜二・五倍になってしまうのが常識だ。この意味でも、人件費の変動費化=パート・アルバイト比率を高めることが、利益を生み出す大事なポイントになるのである。

諸経費は表では便宜上ひとつくくっておいたが、会社の経営管理のための管理会計では一般に、

① エネルギー費 ②物件費 ③販売促進費 ④その他の雑費

の四つのグループに分けられている。

①のエネルギー費とは、水道光熱費と冷暖房費のことである。諸経費のなかでもっとも金額が大きい原価である。厳密にいえば基本料金分については固定費ということになるが、とりあえず変動費と考えてさしつかえない。

②の物件費とは、お店の中のモノに関する費用の合計である。具体的には備品・消耗品費(食器、箸、テーブルマット、紙ナプキンなど)、事務用品費、装飾品費、サンプル費、メニュー費などで、修繕費もこの中に含まれる。

③の販売促進費は、②のモノに対して形のない費用をまとめたもので、販売促進費、広告宣伝費、接待交際費、寄付金、諸会費などがある。

④のその他の雑費には、①、②、③に含まれない諸経費をまとめて計上する。主な内訳は、通勤交通費以外の旅費交通費、通信費(電話代や郵便代)、火災保険や食中毒保険などの保険料、車両費、租税公課(特別地方税や固定資産税、収入印紙代など)支払手数料、それにサービス費などである。サービス費というのはお客のサービスに関する費用で、貸おしぼり代や貸植木、貸マット、ユニフォームのクリーニング代、ゴミ処理費用などが含まれる。

このように、飲食店の運営にはいろいろな原価がかかるわけだが、いま見てきたように、家賃や支払い金利、減価償却費、租税公課、そして社員の給与などは現場の店長がいくら努力しても、どうにも動かしようのない経費である。

しかし、それら以外の経費、つまり変動費の大部分については、増減の余地があることがわかる。この店長の力量によって増えたり減ったりする経費のことを、店長の管理可能費という。

管理可能費の中の最大の経費は人件費である。人件費に対して厳しい原価意識をもつことが、店長のマネジメントのスタートとなる。まず、客数に応じた人員態勢をいかに正確に整えることができるか。そして、社員の総労働時間をいかに抑えて、できるだけパート・アルバイトの労働でまかなうようにしていくか。つまり、人件費の変動費化にこそ、店長の力量は如実にあらわれる。

材料費や水道光熱費に関しては、調理長や調理担当者の協力が不可欠だが、コストコントロール推進の原動力は何といっても、店長の原価意識とリーダーシップなのである。厳しい原価意識をもつことは、店長のマネジメントの基本ということができる。

ところで、店舗をオープンするまでに要した費用の合計を初期投資という。その内容についてはこの項の最初で見たが、投資はすべて回収されなければならない。最初に、新規開店するお店、という前提をつけたのは、経営者の代行者である店長として、ぜひともこの投資の回収という視点をもってもらいたかったからなのだ。

そしてまた、投資はできるだけ早く回収しなければならない。回収しなければ、お店の利益が会社の利益にならないからだが、それでは、できるだけ早く回収するには、いったいどれくらいの売上高が必要なのだろうか。これがわかっていなければ、売上目標もその結果としての利益日標も立てられないのである。

投下資金が一年間に稼ぎ出した利益を総資本利益率と呼ぶ。資本効率をあらわす数値で、経営の最終日標=店長の評価である。総資本利益率は次の式によって求められる。

総資本利益率=資本回転率×売上高利益率=(売上高/投資額)×(利益/売上高)

一般に、初期投資額は最低でも年間売上高と同額でなければならないとされるが、売上高利益率を10%としてこの式で計算してみると、

総資本利益率=1×0.1=0.1

となるのつまり、毎年投資額の10%ずつ回収してていくわけだから、回収速度は10年ということになる。

しかし、ホテルや高級レストランのように投資額が非常に大きい場合はともかく、一般の飲食店で10年では、回収速度が遅すぎる。ふつうの回収速度の目安は7年くらいが常識とされ、成長いちじるしいお店の場合は五年で回収している。

5年で回収ということは、初期投資の20%を毎年回収しているわけだから、利益率を同じ10%として先の式に当てはめると、

0.2=(x)×0.1 x[基本回転率]=2

となって、投資額の三倍の売上高があることがわかる。一億円投資したのなら、二億円の売上高があるということである。

お店の条件によって一概にはいえないが、最低でも投資額の1.5倍以上を売るというのは、店長として当然の目標である。

店長の職務をひとことでいえば、「経営者の代行」である。経営者から店舗、什器備品、材料、商品などの資産と従業員を預かり、経営者に代わってお店の営業活動を管理し、売上目標を実現することだ。

ここで大事なことは、店長とはたんなるお店の最高責任者ではないということだ。旧体質の飲食店では、店長が変わるたびにお店の雰囲気やサービスのレベルが変わるということがよくあるが、これは経営者も当の店長も、本来の店長の職務をきちんと認識していないからである。たしかに、こういう店長もお店の最高責任者として、一応の仕事をしているかもしれない。

しかし、もっとも大事な点が欠けている。経営者の経営理念を実現するための責任、という認識である。したがって、肝心の経営者に理念と呼べるようなものがなければ、店長は「代行」のしようがない。そして、かつては理念のない経営者が珍しくもなく、お店の経営は店長に「委託」されているのも同然だった。

経営者の関心はもっぱら利益の確保だけだったといってもいい。そういう水商売感覚の経営者の思惑に応える、いわば職人肌の店長が活躍した時代があった。

もちろん、近代的経営であっても、利益の確保は当然の命題である。しかし、それが目的のすべてではない。飲食は消費者の生活に欠かせないレジャーであり、同時に健康にも関わっている。そういう社会への貢献が実現されていてはじめて、消費者の熱い支持を獲得できるのだ。これは理想論でも何でもない。

店長のマネジメントを考えるうえで、絶対に欠かせない認識である。人を使うのがうまいとか、コストコントロールに長けているということだけでは、これからの店長は務まらない。なぜなら、売上高とはお客の満足の結果だからだ。いまのお客の選択眼は非常に厳しい。

つまり、経営者の代行業ということは、経営者に代わってお客に満足してもらうことにほかならない。いいかえれば、先に述べたQSCのスタンダード=商品、サービス、雰囲気のあるべきレベルをお店の中で実現することで売上げを上げ、その結果として利益を生み出すことである。

店長はお店の最高責任者だが、日常の営業活動を通じてQSCのスタンダードをお客に対して直接表現するのは、部下である従業員たちである。したがって、店長はまず、部下に経営者の方針やスタンダードがどういうものであるかを的確に示す必要がある。そのためには店長自身が、QSCに対して経営者と共通の認識をもち、会社の経営方針を卜分に理解しておかなければならない、また、会社のビジョン=将来のあるべき姿についても、よく知っておく必要がある。

店長の仕事として部下の教育訓練が重要だとはよくいわれることだが、会社のスタンダードの認識とビジョンについての理解のない店長には、作業の訓練はできても、本当の意味での教育などできるはずがないのだ。また、できるだけ優秀な人材を採用することも店長の大事な職務だが、ダメな店長のお店では、優秀な人材から先に辞めていくことが多い。

会社という組織の中での店長の位置は、経営トップと一般従業員の接点にある。しかも店長は、売上げを上げ、利益を生み出す現場(プロフィット・センターという)をいちばんよく知っている管理者である。したがって店長はつねに、経営トップ(あるいは経営幹部)と部下との二つの方向のコミュニケーションを図るように努力しなければならない。

マネジメントとは、人、モノ、金を有効に管理、活用して経営の目的を達成する技術のことである。店長の最終的な責任は利益を生み出すことだから、さまざまなコストコントロールの技術が要求される。しかし、計数管理に長けていても、部下のレベルが低ければ、売上げは上がらない。もっとも大事なことは、お客に満足してもらえる態勢をつくること=スタンダードに従って部下のレベルを高めることなのである。

経営管理活動は、計画←実施←評価←修正行動というサイクルの繰り返しである(マネジメントサイクル)。店長の管理業務もまた、年間、月間、週間といった管理サイクルでおこなわなければならない。

まず、お店の年間売上予算はふつう、コントローラーと呼ぶ本部の予算設定担当者が設定して、それが店長の責任として渡される。しかし、予算書はそれだけでは計画日標であるにすぎない。予算を達成するためにはどう店舗を運営していけばいいのか、という具体的な計画は店長が立てなければならない。

月によってはイベントを実施するとか、DM (ダイレトクメール)を打つとかといった、具体的な行動計画だが、このとき大切なのは、めざす方向と効果の予測(費用対効果)を明確にすることだ。そのためには、過去の営業実績を詳細に分析、検討し、なぜその計画が必要なのかをはっきりさせておく必要がある。

次に、計画の実施に先立って、まず、その計画を達成するにはどういう行動が必要なのかを、部下全員に周知徹底させなければならない。部下をとおして仕事をするのが店長である。その部下が計画の意義を理解していなければ、どんなによくできた計画でも絵に描いたモチでしかないの部下のヤル気を促す(動機づけ)には、まず部下の納得が不可欠なのだ。これは、QSCのスタンダードの徹底と同じことである。

また、店舗内だけでなく、本部の仕入れ部門など他部門とも関係のある計画の場合は、実施に当たって間題がおこらないように、事前に―分なコミュニケーションと意思の統一を図っておかなければならない。

計画の実施でのポイントは、部下への仕事の割当てである。いちばんいけないのは、「みなでこの仕事をやろう」というやり方で、これでは誰がこの仕事をすべきなのかが示されていないから、結局誰もやろうとしない、という結果になりかねない。

部下一人ひとりに対して、それぞれが担当する仕事と役割を明確にしなければならない。これを作業割当てという。分業は、店舗運営もオペレーションのすべてに共通する原則である。

ところで、 一般に計画とはかなかなそのとおりにはいかないものだ。逆にいえば、あまりにも簡単に達成されてしまうような計画では、計画としての設定自体に問題があるということになる。より高いレベルに挑戦してこその計画である。もちろん、実現可能なレベルでなければならないことはいうまでもないが。

そこで、店長はつねに計画がそのとおりに進行しているか、チェックしていなければならない。そして、もしも計画どおりに達成されていないようなら、

○計画と実績とのズレはどれだけあるのか

○そのズレが生じた原因は何か

○計画達成に近づけるために、どんな対策が必要かの三つの点について、明確に分析する必要がある。過程を見直すと同時に、計画そのものが妥当なものであったかどうかも、冷静に検討しなければならない。

修正行動はその分析と検証のうえで計画、実施されなければ、プラスの方向に働かない危険性があるからだ。計画自体が最初から無茶なものだったにもかかわらず、その責任を部下に転嫁する店長をよく見かけるが、それでは部下はヤル気をなくすだけである。

店長には、部下に命令し、部下を自由に動かす権限がある。これを指揮権といい、その権限行使が作業割当てなのだが、権限には必らず責任がともなう。計画の執行・達成についても部下の仕事ぶりについても、その責任は店長に帰するのである。

管理的思考を身につけるということは、すべてにおいて、売上高を上げるために合理的に考えるということだ。管理というと、締めつけるとか行動を規制するといった意味に受け入れる人がいるが、それは違う。

たしかに、従業員に職場規律を守らせることは、ひとつの規制である。しかし、規制したからといって売上げが上がるわけではない。それがお店の雰囲気をよくし、サービスレベルを向上させてはじめて、規制が意味のあるものになるのだ。また、サービスをよくするためといっても、人件費をかけすぎたら、売上高の結果としての利益が飛んでしまう。したがって、つねに必要最低限の的確な人員配置をおこなわねばならないわけだが、そのためには、従業員の個々の能力を向上させておかなくてはならない。

このように、つねに売上高=利益の確保を目的として考えることを、管理的な思考という。

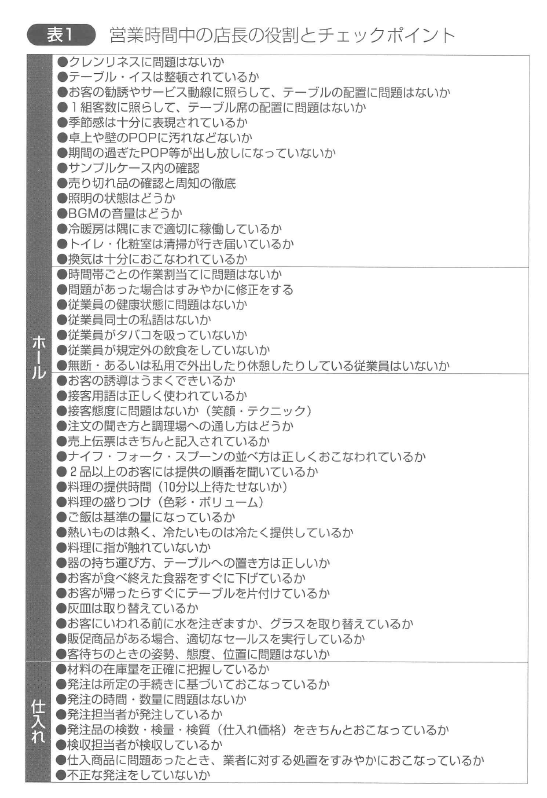

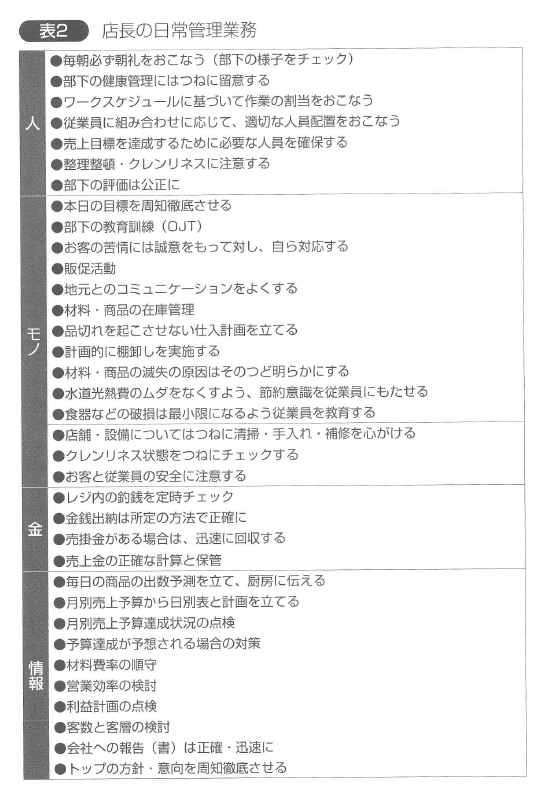

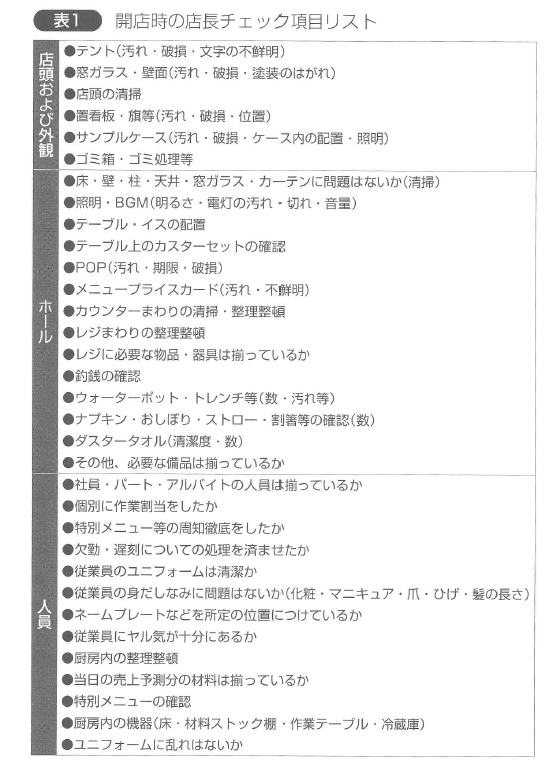

上記は店長の日常管理業務をまとめたものである。お店を運営するためにはじつにさまざまな管理業務があることがわかるだろうが、これらはすべて、売上高を上げるために必要な業務なのだ、ということに着目してほしい。この発想が抜けていると、いわゆる管理のための管理になり下がってしまう。

よく目的と手段を混同するな、という。店長にとって目的とは売上高を増大させ、その結果としての利益を確保することで、毎日の管理業務がその手段である。

ところが、ややもすると、管理自体が目的になってしまいがちなのだ。たとえば、先に挙げたように、職場規律を守らせることにばかり気をとられている店長が、その典型例である。

売上高を上げるために合理的に考えるということは、すべての管理業務を計数感覚によってとらえ、実践するということだ。なぜなら、すべての管理業務の結果は数字であらわれるからである。いかに儲けたかということは、いかにお客に満足してもらったか、ということだが、それは数字=売上高と利益でしか確認できないのだ。

こういうと、何か冷たいいい方に聞こえるかもしれない。数字にばかりこだわり、人間らしさのない店長像が思い浮かぶかもしれない。しかし、それは違う。

たとえば、従業員思いの店長なら、何とか部下の給料を上げてあげたいと考えるだろう。労働時間や労働日数も減らしてあげたいし、労働環境も改善してあげたいことだろう。しかし、売上高が増え、利益が増えない限り、経営者は待遇改善をしたくてもできない。

一般に、飲食店の売上高は店長の能力によって10%〜20%の違いが出る、といわれている。これは、私の指導経験からも間違いないといえる事実である。

これだけの差があるということは、理屈では、ダメ店長のお店とできるお店とでは、標準店の売上高の40%の違いが出るということになる。しかも、利益の違いはもっと大きいのである。

上記は、わかりやすいように月商1,000万円を標準店として、売上高のプラス・マイナス10%と20%のケースをシミュレートしたものである。利益の欄に注目してほしい。飲食店の運営においては、売上高の増減と利益の増減は比例しないのである。

売上高は20% マイナスなだけなのに、利益は85%も減少してしまう。反対に、売上高が20%増えただけで、利益はほぼ2倍に増大するのである。売上高の増減が10%でも、かなりの違いが出ることがよくわかるはずだ。

私が売上高、売上高と繰り返すのはまさにこのためなのだが、マイナスの店長になり下がるか、それともプラスの店長として高く評価されるかは、つまるところ計数管理能力にかかわってくるのである。

計数感覚が身につくと管理精度が飛躍的に高まるところが、現実には計数管理はむずかしくて苦手だ、と尻込みする店長が多い。たしかに、経営に関する計数管理技術をすべてマスターするとすれば、大変なことである。しかし、店長が実際に必要とする計数管理技術はそれほど多くはないし、実務技術自体、それほどむずかしいものではない。

それをむずかしいと感じてしまうのは、要するに慣れていないからなのだGとりあえず必要な計算は、加減乗除(+ 一×÷)ですむのだから、小学校の算数レベルである。最初はとっつきにくくても、根気強く努力すれば、誰でも必ずできるようになる。ウエイターの仕事と同様、反復練習が大切なのだ。

計数感覚を養うと、従業員管理のように直接数字に関係のない管理事項についても、管理精度がぐんと高くなる。なぜなら、ものごとを分析し、合理的判断のうえで的確な答えや対策を導き出そうとする論理的な思考が身につくからである。

会社が儲かるということは、お客が喜ぶということだ。そして、それはそのまま、あなたと従業員の待遇がよくなることでもある。

店長の職務をひとことでいえば、経営者の代行業である。その仕事の内容については、次章で詳しく述べるが、ここではまず、店長の心構えとして次のことを頭に叩き込んでほしいと思う。

それは、自分は雇われていると考えてはいけない、ということだ。一雇われていると思うと、どうしても責任感が甘くなる。最終的な責任は経営者にあるのだからこそ、自分の逃げ道をつくってしまう。それでどうして経営者の代行業がつとまるだろうか。

代行とは経営者の代わりにお店にいることではない。経営者の代わりにお店を繁盛させ、利益を生み出すことが仕事である。そして、店長とはその仕事のプロなのである。もちろん、お店の運営方針はトップが決めることだが、気持ちとしては「繁盛請負人」くらいの気概をもってほしい。

飲食店の仕事でいちばん大切なことは、従業員全員のチームプレーである。それが、お客に対して公平で、かつレベルの高いサービスを提供する基本である。つまり、店長はお店というチームをまとめる監督でなければならないのだが、このことを誤解している店長が非常に多い。

たとえば、従業員の先頭に立って働くことが店長の仕事だと信じている店長がよくいる。しかしそれは、実は店長の仕事ではないのだ。店長はふつう、お店の入り回付近に位置している。なぜこの位置にいなければならないのかというと、ホール全体を見渡して、従業員のサービスがキチンとおこなわれているかどうか、監督しなければならないからだ。

もちろん、ランチタイムなどのピーク時など、店長もウエイターやウエイトレスとともに接客サービスに当たらなければならないときもある。しかし、この場合でも、店長の最大関心時は部下の接客サービスにミスがないかということと、厨一房とホールの連携がスムーズにいっているかということの、二点でなければならない。

なぜなら店長には、すべてのお客に満足してもらうための責任があるからだ。すべてのお客に満足してもらうために、部下全員の動きを調整すること、それが、この場面での店長の本来の仕事なのである。部下と一緒になって、自分がサービス要員のひとりになってしまったら、この調整役=監督が不在になってしまう。

いいかえれば、お客の満足に対する責任を放棄しているに等しいのである。たしかに、こういう店長を重宝がる経営者が少なくないのは、残念ながら事実であるが……。

店長みずからがサービス要員になり切ってしまうお店では、従業員にとって仕事とは、たんに「片づける」ものという意識になりやすい。

一方、お客の満足を第一に考える店長は、お客の期待にそむかないように、つねに従業員の動きを見守り、的確な指示を出している。教育、訓練、しつけもしっかりしている。だから、従業員もその指示の意味を理るようになるのである。

チームをまとめていくには、リーダーシップを発揮できなければならない。では、店長のリーダーシップとは何か。ひとことでいえば、部下に意欲づけができるということである。

お店は仕事の場である。店長を中心にいくら仲良くできても、それが仕事の成果=売上げにつながっていなければ、何の意味もない。部下に仕事への意欲をもたせられるかどうかはもちろん、時給や待遇など店長の権限だけでは動かせない部分も絡んでいる。しかし、常識的な職場環境であれば、部下の意欲づけの責任は店長にあるのだ。

リーダーシップを発揮するには、部下に尊敬されなければいけない。人を動かせるかどうかは、人格と人間としての器の大きさにかかわっているのだ。あなただってそうだろう。まるで尊敬できない人間から命令されて、それでヤル気になれるだろうか。

部下に命令する立場にある者は、みずからがその範を部下に示せなければいけない。飲食業の素晴らしさ、お店の現場で働くことの素晴らしさと仕事の重要性を、まず自分が認識することが大事だ。この章で飲食業とは何かについて詳しく述べたのもそのためなのだが、この理解、認識が店長に欠けていては、部下のヤル気を引き出すことはできない。

逆にいえば、その素晴らしさを体現し、感じさせることができるからこそ、部下は店長の命令に納得して従うのである。

したがって店長は、お店の中でもっとも自分に対して厳しい人間でなければならない。自分が目標達成に向かってもっとも意欲と意志のある人間でなければならない。店長が自分に甘い姿勢でいれば、必ず部下も右へならえになっていく。

部下に尊敬されるようになるためには、仕事ばかりでなく、日常の私生活においても十分に注意する必要がある。

店長はお店の看板を背負っているのである。仕事以外の時間でも、この看板は消えることがない。自分では意識していなくても、周囲は店長として見ているものである。

こういうことを意識することが、社会的責任をもつということなのだ。仕事上の責任なら、誰でも意識することができるが、これはなかなかむずかしい。だからこそ、それができる人は部下から尊敬されるのである。

また、出勤時の服装についても十分に気をつけなくてはいけない。店長ともなればビジネスマンである。それが遊びに行くようなだらしのない服装で出動するのでは、人格を疑われても仕方がない。ビジネスマンとしてふさわしい、スキを見せない清潔な服装を心がけることだ。

部下によく働いてもらうには、部下一人ひとりの様子を細かく観察することだ。仕事のやり方についてはいうまでもないが、部下の健康状態から私生活の面まで神経を行き届かせて、何か異変があったら素早くキャッチすることが大切である。といっても別に、部下のプライバシーまで詮索しろといっているのではない。

たとえば、若い人は私生活の乱れや悩みが原因で辞めることが多いが、そういうときは必ず、何か兆候がある。服装が乱れるとか、態度がどこかだらしなくなるとか、遅刻をするようになるなどだ。ふだんから細かく観察していれば、必ずそういう変化に気がつく。

気がついたらすぐに、それとなく話をし、相談に乗ってあげる。そういう配慮が大切だということだ。部下にはそれぞれの生活環境があり、家庭の事情もある。それを無視して無理に出動させることが、部下が突然やめてしまう原因になっていることが少なくないのである。

店長は朝、必ず早めに出動しなくてはいけない。少なくとも、部下が全員そろう時間には店長はスタンバイの状態にあることが望ましい。

よく、昼のピーク直前になってようやく出勤してくる店長がいる。ひどい場合は、正午過ぎ、お店の中が戦争状態になっているときにのうのうと出勤してきて、汗をかいて走り回っている部下に「おはよう」などと声をかけたりする。

どうしてこういうことになるのかというと、部下の監督としての職務をまったく理解していないからだ。忙しいようだから手伝ってあげようくらいの気持ちしかない。これは、自分が先頭に立って働く店長よりもっと悪い。

店長には、お店がその日一日、ちゃんと稼動できる状態になっているかどうかを確認する責任がある。人員はそろっているか、調理場には食材がきちんと届い

ているか、その他、問題はないか。開店に当たってそれらをチェックするのは、お客の満足に対して責任をもつ店長として、当然の仕事なのである。店長の出動がルーズなお店では、たいてい従業員にも遅刻や欠勤が多い。部下は上司を見習うのである。

そして、お店の中の空気が出勤時間に対してルーズになると、他の規律もどんどん崩れていく。これくらいはいいや、という空気に毒されてしまうのだ。部下の出勤時間厳守は、店長の率先垂範にかかっているのである。

また、店長が朝早く出勤すれば、部下の私服を見ることができるし、部下の精神状態を見ることもできる。部下の気分が乗っていないようなら、明るく声をかけて元気づけてあげなければならない。店長はお店のムードメーカーでもあるのだ。したがって、店長は自分自身にヤル気の波があってはいけない。お店ではいつでも明るく、活気がなければいけないのだ。

そもそも、いつも笑顔を絶やさないというのは、接客サービスの基本である。内心どんな心配ごとがあろうと、つねにあるべきムードをつくる。それがプロというものである。

店長はまた、部下を叱ることができなければならない。店長はお店の中の最高責任者である。いいたくないことでも、必要があればいわねばならない立場にいるのだ。最近はこの立場を理解できず、部下に対していい顔をしたがる店長が増えているようだが、叱るベきときに決然と叱ることができないようでは、店長としての資格はない。

なぜなら、叱る必要があるということは、お店の中で問題を抱えているからである。問題は放置すれば必ず、より大きな問題になっていく。そして、叱るなどという対症療法ではどうにもならなくなってしまう。ただし、叱り方というものがある。なぜ叱られたのか、どこをどう直せばいいのかということが、部下に簡単に理解できるような叱り方であると同時に、愛情があるから叱るのだということを伝える叱り方でなければいけない。本心から反省できるような叱り方であるのただ頭ごなしに叱るだけでは、かえって反発を招くだけの改善されなければ叱る意味はない。

雰囲気というのは定義がむずかしい。よく、客席ホールの内装デザインをもって飲食店の雰囲気づくりという人がいるが、そういう人はたいていデザイン偏重に傾いている人である。

たしかに、インテリアデザインはお店の雰囲気を形成する大事な要素であるし、また事実、そのデザインによって雰囲気の方向性はかなり限定されてしまう。インテリアデザインは同時に、他店との違いを見せる差別化の重要な方法でもある。

しかし、デザインがすぐれているからといって、ただちによい雰囲気のお店ということにはならない。むしろ、デザインはけっこう気が利いているのに、お世辞にも雰囲気がいいなどとはいえないお店が多い。

また、飲食業の三要素であるQSCのCはクレンリネス=清潔感だが、清潔でありさえすればどんな店舗でもかまわない、ということではない。清潔感はレストランにおいて絶対に不可欠な要素ではあるが、お客はそれだけでは満足してくれない。当たり前である。

いくら清潔であっても、無味乾燥なただの箱のような店舗では、おいしいはずの料理もまずくしか感じられないだろう。

このように、飲食店のあるべき雰囲気を定義づけるのがむずかしいのは、それが多分に感覚的なものだからだ。もちろん、そんなことはたいていの人が知っている。日ごろから、このお店はいい雰囲気だとか、あのお店の雰囲気は最低だったとか感じているはずである。それを正確な言葉で表現できなくても、別に支障はない。それはそういうことのプロに任せておけばいい。

しかし、飲食店としてのいい雰囲気がどういうものかを感じ取っているのなら、その経験が自店で生かされていなければおかしい。そして、もしも自店の雰囲気に問題があるとしたら、それは店長であるあなたの責任なのである。

お店の雰囲気は、その中で働く人たちにとっては空気のようなものである。そのため、忙しい毎日の営業のなかではつい、その質を顧ることをなおぎりにしてしまいがちだ。しかし、空気のようなものだからこそ、お客は敏感に反応するということを忘れてはいけない。

お店の雰囲気が悪くなることを「肌荒れ」を起こしているという。飲食店の「店肌」には人とモノの両面がある。

人の面での肌荒れは、職場規律の乱れが原因となって進行する。職場規律がきっちりと守られていれば、従業員はいつも生き生きとしている。しかし、職場規律というのは、よほど気をつけていないといつの間にか、緩みが出てくるものだ。そして、いったん緩みはじめると、なかなか歯止めがきかなくなる。

よくデシャップ付近やカウンターの前に手の空いた従業員がたむろして、ぺちゃくちゃおしゃべりに興じたリタバコをふかしていたりするお店がある。彼らにはとくに悪気はないのかもしれないが、こういう行為がお客の目にどう映っているのか考えようともしないところに、問題の根の深さがある。

そこまで乱れていなくても、従業員の気持ちが張りつめていないと、どうしてもお客への気配りが希薄になりがちだ。挨拶が通りいっぺんになるとか、お客から要求されなければ水を取り替えないとか、食べ終えたお皿をすぐに下げない、下げ方がぞんざいになるなど、従業員の「肌荒れ」を示す兆候は数え挙げればきりがない。ささいな兆候はすぐにお客に察知されないかもしれないが、確実にお店の空気を汚染しているのである。

では、モノの場合はどうか。内装、また、テーブル、そして食器。どれも使用期間相応に古ぼけ、痛んでくる。形あるものは必ず壊れるというが、日ごろからクレンリネスを心がけていても、新装開店時の状態を保つことは物理的に不可能で

ある。そして、よほどの高級店でない限り、少しくらい傷んだ程度では新品と取り替えるのは無理な話だろう。

しかしそれでも、やはり程度の問題である。何力所も欠けた食器を出されて喜ぶお客はいないのはいうまでもないことだが、そういう食器を平気で使う神経は、すでにお店の「肌荒れ」が相当進行していることを示している。お客を甘く見ている証拠だから、十中八九、従業員のサービス精神にも問題が生じているはずなのだ。

ところで、クレンリネスとはたんに清掃をすればいい、ということではない。お店のどこもかしこもピカピカに磨きあげるという、ハイレベルの清潔感を意味するのである。

料理のおいしさ(Q)もサービス(S)も、クレンリネスによる快い清潔感があってこそ、その価値を十分に発揮することができる。極端な話、本当に清潔感がみなぎっているお店だと、お客は実際以上においしく、感じのよい印象をもつものだ。それくらい大切なことなのだ。

飲食店が不潔であっていいはずがない。そんなことは誰もがわかっている。しかし現実はどうか。残念ながら、本当に清潔感を磨く努力を怠っていないお店は、明らかに少数派である。それゆえ、しっかりとクレンリネスを心がけているだけにすぎないお店が、実際以上に光り輝いて見えたりする。

いつも快い清潔感に満ちたお店だからこそ、お客は楽しい食事の雰囲気を味わうことができる。これは、お客の清潔感覚を満足させるためだけではない。お店の清潔度はそのまま、そのお店=会社の飲食業としての認識のレベルをあらわしているからだ。

ということは、お店の清潔度は店長の意識と意欲のレベルをはかるバロメーターでもあるということだ。汚れたフロアや窓ガラスに鈍感な店長のお店で、質の高い料理やサービスを期待することはできない。このことは、お客がいちばんよく知っている。

いま、飲食業界は大変な過当競争時代である。エリアによってはすでに飽和状態にあり、飲食店淘汰の時代といわれている。資本の大小にかかわらず、飲食店は非常に厳しい経営環境に置かれている。そのシビアさは、ちょっと町を歩いてみればわかるはずだ。多くのお店が苦戦を強いられている。繁華街や駅前、商店街の中心部といった一等地に立地していながら、不振をかこっているお店は数え切れないほどである。

ここで、もう少し日を凝らして飲食業の現状を見てみよう。そうすると、これほどたくさんの飲食店がひしめいていながら、その大半のお店が、各業種間であまり変わりばえのしない商品で競っていることが見えてくるはずである。Aチェーンのお店の看板を取り替えるだけで、Bチェーンのお店になってもおかしくはないような状況だ。別にチェーン店に限ったことではないが、とにかく本当に独自性を訴え得ているお店は、ほんのひと握りでしかない。

大半のお店がドングリの背比べである。類型化の枠の中におさまって大差のないお店が、押し合いへし合い、次元の低い競争を繰り広げている。実はこれが、わが国の飲食業界の過当競争の実情なのである。

こういうことは、たんなる知識ではなく、自分の実感としてとらえてはじめて、意味のある現状認識となる。あなたの働くお店の同業種店はもちろんのこと、いろいろな業種の同業種店を実際に見比べてみることを、強くおすすめする

そもそも飲食業は、付加価値を売るビジネスである。付加価値とはQSCの二要素である。この二要素のうち、どれが大事でどれはいい加減でいいなどということはあり得ない。しかし、飲食店である以上、看板は商品である。商品のクオリティが低いのでは話にならないのいまのお客は、たんに食事を目的にするのではなく、食事をとおしてその時間と場の気分を楽しむことが目的だといったが、食事の内容=商品自体に魅力がなければ、場の雰囲気は盛り上がらないし、楽しい時間になどなりようもない。

したがって、競合他店との差別化を実現し、繁盛店、儲かるお店になるためには、何よりもまず、商品の独自性、個性をもつことが大事になる。自信をもって売れる商品があれば、お客は遠くからでもわざわぎやってくる。しかし、並みの商品=他店と変わりばえのない商品しかないお店には、近所のお客にすら見向きもされない。せいぜい、ほかに行くお店や時間のないときに利用されるくらいが関の山である。

商品に自信のないお店は、メニュー表やサンプルケースをひと目見ればすぐにわかる。だいたい、品揃えからして没個性的である。その業種らしい商品ならなんでも、ひととおり揃っている。当店の売り物はこれですと主張できる商品がないから、無難な線で考える。その結果、どこのお店でもみな、似たり寄ったりのメニュー構成になってしまうのである。

飲食店過当競争の時代になって、他店との差別化の必要性がやかましいほど叫ばれつづけている。差別化の決め手が個性化であることなど、いまや誰でも知っている。それにもかかわらずドングリの背比べ状態が目にあまるのは、結局のところ、商品に自信がないせいなのだ。本当に自信のある商品があるのなら、お客に無用な目移りをさせるだけしかない商品を横に並べる必要などまったくない。極端にいえば、ほかの商品は不要。単品商売が成り立つのである。

もちろん、商品政策は単純なものではない。ターゲットとする客層を利用動機を勘案して品揃えを決めるのだから、品目数の多少だけでお店の独自性を判断するわけにはいかない。

たとえば、売りたい商品を際立たせるためのおとり商品が必要になる場合もあるし、ファミリー客やグループ客の多様なニーズに応える必要のあるお店もある。お客にとっては、メニュー表を見ながら何にしようかと迷うことも、大切な付加価値なのだ。

このへんはお店のコンセプトの問題だから一概にはいえないが、商品自体の品質=クオリティばかりでなく、品揃えにも重要な意味があるのだということは、QSCに責任をもつ店長として知っておくべきだ。

私は飲食店の経営者に対して、業種発想ではなく商品発想をもて、といつもいっている。経営者向けの本や雑誌の記事にも、そう書いてきた。

商品発想とは、業種は売るべき商品のあとからついてくるものだ、ということだ。たとえば、最近は無国籍料理店とか中国小皿料理店といった新しいジャンルのお店が増えているが、これらは旧来の業種発想からは間違っても出てこない業種である。これらのお店のコンセプトや発想は、頭から業種を無視している。最初に売りたい商品があったのだが、それではお客にわかりにくいから「無国籍」とか「中国小皿料理」と便宜に名乗っただけなのだ。

ヒットコンセプトが出るとすぐに真似するお店があるが、肝心の商品が付け焼き刃ではやはりうまくいかない。業種というのは、そのお店で売っている商品から類似点、共通項を抽出し、便宜上ジャンル分けしただけのことでしかないのである。そして、お客が魅力を感じ、支持をするのは、業種ではなく商品に対してなのだ。だから、その発想の順序が逆になると、結果も反対になる。

こういう発想をもてば、他店並みのメニュー構成でいることに安心しているお店が、他店との差別化などできるはずがないということがよくわかるはずである。

そこには、商品政策のカケラもないのだ、ということが。飲食店の最大の差別化の武器は、強烈な個性を放つ商品だが、そういう商品は、商品発想からこそ生まれてくるのである。

では、個性ある商品=オリジナル商品とはどういう商品なのか。こういうと、何かとんでもない変わった商品を思い浮かべる人がいるが、そんなことはない。

オリジナル商品とは、要するに自店独自の商品という意味である。同じメニュー名でも内容が違う、見た目が違う。ほかのお店では味わえない商品であれば、それは立派なオリジナル商品なのである。

頭を切り替えるために、人間の個性を考えてみるといい。十人十色といっても、顔だち、体型ともそう極端に違うわけではない。そのわずかな違いにその人その人の外見上の個性がある。内面的なものにしても、はっきりとした違いはそうあるものではないだろう。

それにもかかわらず、人の印象というのはそれぞれ大きな違いがある。飲食店の商品も同じことなのだ。そもそも「食」は保守的なもの。たんなる新奇性だけでは、一時的な話題にはなっても根を下ろすことはむずかしい。大事なのは、前からある商品を少しでも変革すること。それがオリジナル商品になるのだ。

また、オリジナリティとは別に味だけの問題ではない。形や盛りつけを変えればいいという人もいるが、それがすべてではない。味も見た日も、オリジナリティの表現の一要素にすぎないのである。外食はレジャ―といったが、レジャーであるなら、もっといろいろな角度から楽しさを追求する必要がある。

そこで、オリジナル商品の発想のカギとなるのは、人間の五感に訴えるということだ。視覚(日)、聴覚(耳)、味覚(舌)、嗅覚(鼻)、触覚(手)のうち、ひとつでも飛び抜けた要素があれば、それはオリジナル商品として通用するのである。

視覚・味覚のアピールについてはいうまでもないだろう。しかし、聴覚や嗅覚、触覚に対しての訴求については、まだまだ飲食店の意識は遅れている。とくに嗅覚については、日本人がもともと食べ物の香りを大事にしてきたことを思い出すべきである。そして、季節感の表現。日本人は四季の変化を非常に大切にする。

それぞれの季節には伝統的な行事もある。そういう要素を商品に盛り込めば、いっそう強力な差別化の魅力をもつ商品となる。このように、商品による差別化とは単純ではないが、しかしけっしてむずかしいことではない。とにかく飲食店は、まず商品ありき、なのである。

QSCのあるべきレベルとはその会社のスタンダードであるから、実際には会社のトップ=経営者が決めるものである。店長の仕事は、そのスタンダードをお店の中で実現し、お客の満足を得ることであり、満足してくれるお客の数を増やした結果が売上高アップである。したがって、自店のサービスがどうあるべきかということは、すでに決まっているわけである。

それなら店長は、経営者の指示どおりにサービスをおこなえばいいことになる。それは言葉のうえでは正しい結論だが、実際はなかなかそうはいかない。サービスとはたんなる形、スタイルではないからだ。

飲食業とは、飲食というモノを通して心を売るビジネスである。この「心」の部分、サービス業としての精神的裏付けなくして、ただ形だけのサービスをおこなっても、お客にとって感動のあるサービスにはならない。このサービス業としての「心」を経営者がどう考えているのか。そのことを本当に理解できなければ、店長として失格なのである。

自店の「心」を従業員に教え、徹底させるためには、何よりもまず、店長であるあなた自身が、サービスの精神的裏付けについて、幅広く知っておく必要がある。

ひとつのレベルを理解するということは、たんにそのレベルの仕事を鵜呑みにすればいいということではない。その上のレベルも下のレベルも熟知することによってはじめて、自分の立つ位置を正しく認識することができるのである。

さて、飲食店のあるべきサービスとは、いうまでもなく、お客を満足させるサービスである。ところが、これは国でいうのは簡単だが、実践するのはむずかしい。なぜなら、お客の満足感とは一定のものではないからだ。それは、個々人の違いもあるが、根本的にはお客のお店に対する期待度の度合いによって変わってくるものである。

たとえば、ファミリーレストランに入って、客単価1万円以上のフランス料理店のサービスを期待するお客はふつうはいない。逆に、そのフランス料理店で、ファミリーレストラン並みのサービスを受けたお客は、三度とそのお店に足を運ばないだろう。それでは、ファミリーレストランならサービスの手を抜いてもいいのかというと、そんなことはあり得ない。ファミリーレストランのお客は、その利用動機と代金の対価として十分なサービスを期待しているのである。

このように、お客の満足度は一概に定義することができない。しかし、お客の利用動機と客単価によって、おのずとサービスレベルのボーダーラインというものがある。ボーダーラインとは、その業態で最低限なされなければならないサービスレベルのことだ。

したがって、飲食店としてはまず、このボーダーラインのサービスを徹底することが基本になるが、それだけでお客が本当に満足してくれるとは限らない。なぜなら、同業態の競合店がいくらでもあるからだ。B店でもC店でもおなじようなサービスを受けているお客にとって、ボーダーラインのサービスは代金の対価として当然のことでしかない。だからとくに不満は抱かないかもしれないが、満足することもない。満足とは感動だからである。

それでは、どうすればお客を感動させることができるのか。答えは、ボーダーラインを上回るサービスということになる。といっても、大袈裟に考えることはない。ボーダーラインのサービスにもうひとつ、お客の心を動かすサービスを付け加えればいいのだ。

お客が感動するのは、予期していないサービスを受けたときである。たとえば、高級店ではないのに店長が席まで来て挨拶してくれたとか、食後に「お楽しみいただけましたか?」と声をかけられたとか、もう一度熱いおしばりが出されたとか、そういうときお客は、「このお店を利用してよかった」という気持ちになる。

食事というのは多分に気分的なもので、そのときの気持ち次第で、おいしくもなればまずくもなる。そこでこういう期待以上のサービスを受ければ、料理を実際以上においしく感じるだろう。

このように、わずかな心づかいがお客を感動させ、その満足感は強い印象となってお客の心に残る。それは、お客の期待を上回るサービスをしたからである。そして、こういうサービスを心がけ実践することで固定客が増え、さらに固定客の回コミや新規客の同伴を期待することができるのである。

サービスは基本のサービスと応用のサービスとに大別される。基本のサービスとは、

①いつも絶やさぬ笑顔

②明るくテキパキとした態度と接客基本用語

の二つである。こんなことは、飲食業に従事している人なら誰でも知っていそうなことである。ところが、当たり前のことを当たり前にやるということが、実は意外とむずかしいことなのだ。

たとえば、いつも絶やさぬ笑顔を全員で実践できているお店がどれくらいあるのか。 一応は接客基本用語を話し、動作はテキパキとしているが、まるで怒ったような顔をしていたりする。たくさんの人を使うのだから、なかにはそういう人がいるだろうし、仕方がない大抵のお店は、そう言い訳するが、サービス業としてそんな弁解が通用するはずがない。

何ごとも基本がむずかしいというのは、基本にこそ、もっとも大切な要素のエッセンスが詰まっているからなのだ。お客に対していつも笑顔を絶やさずに、というのは、いわゆる愛想笑いの意味ではない。まず第一に、お客に感謝の気持ちをあらわすこと。そのうえで、温かなおもてなしをするためなのである。

サービス業の本質はホスピタリティである。ホスピタリティとはもともと、病気の人を手厚く看護する、ということから生まれた言葉だが、それはそのまま、サービスの基本はテクニックではなく、温かな真心なのだということを意味している。わが家に親戚知人を招いたときの気持ちでサービスせよ、というのは、この温かいおもてなし精神をいっているのである。

つまり、基本のサービスとは働く人の心の問題であり、技術的にむずかしいことではない。ところが往々にして、従業員にこのおもてなしの心、感謝の心を教えず、接客用語や基本動作だけ教えてよしとしている

しかし、そういうお店では、その形がかえってマイナスに作用する。心のこもらない形ばかりの接客は、ロボットがサービスしているのと同じである。極端にいえば、「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」とテープが繰り返し、料理はベルトコンベアーで運ばれてくるようなものだ。これでどうして、お客を感動させることができようか。

もちろん、接客基本用語と接客態度を教えることは大事なことである。そして実は、それが見苦しくないレベルにまで身につけさせるには、相当の訓練の積み重ねが必要だ。

また、人間いつも笑顔でいることは、そう簡単なことではない。しかし、お客の前に出る以上、内心どんな不愉快なことがあろうと、つねに明るい笑顔でなければならない。それがサービスマンの役割だからだ。パートタイマーであっても、給料をもらう以上はプロなのだ。だから、従業員にそういうプロ意識をもたせるように指導するのは、店長の責任である。

プロ意識とはサービス精神のことだ。サービスマンとしての経験をそれなりに積んで、応用編になってくればそれがわかりそうなものだが、実際は逆に、表層的なテクニックにばかり気を取られてしまうことが多い。たとえば、妙に客あしらいがうまくなるとか、料理を運ぶ身のこなしがスマートだということが、ベテランサービスマンだと勘違いしやすいのである。

応用のサービスとは、状況に応じて素早く機転を働かせ、サービス精神を発揮できるレベルのことをいう。接客用語など、経験を積んでいけば自然と身につく。

しかし、それがたんなる反射行動では意味がない。とくに大型店の場合、こういう誤解が生まれやすい。ここにも、店長の従業員教育の大切さがある。